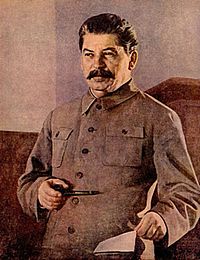

Крупные российские проекты (Иосиф Сталин, 1934-1941)

Здесь приведены крупные российские проекты чей масштаб превышает сумму в 10 миллиардов рублей в ценах 2012 года (5,6 млн рублей в ценах 1901 г.)[1] , введенные в строй с 11 февраля 1934 г. по 21 июня 1941 г. Границы периода обусловлены упразднением поста Генерального секретаря ВКП(б) на на ХVII съезде ВКП(б), ознаменовавшегося тем, что Сталин стал формально просто секретарем наравне с Кировым, но фактически окончательно победил во внутрипартийной борьбе и началом Великой Отечественной войны.

Аналогичные проекты других периодов истории Родины можно посмотреть тут: 978-1015, 1462-1505, 1682-1689, 1689-1700, 1700-1711, 1711-1721, 1721-1725, 1725-1727, 1727-1730, 1730-1740, 1740-1741, 1741-1753, 1753(1754)-1761(1762), 1761(1762)-1762, 1796-1801, 1801-1815, 1861-1870, 1894-1906, 1906-1917, март-ноябрь 1917, 1917-1924, 1924-1934, 1934-1941, 1991-1996, 1996-1999, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2018.

Проекты, которые строятся (реализуются) в настоящее время, описаны в статье Крупные российские проекты (строящиеся).

Крупнейшие корабли и суда

Лёгкие крейсера проекта 26

Первые крупные корабли, заложенные при советской власти строились на основе итальянского опыта и, отчасти, комплектующих. От зарубежных аналогов резко отличались тем, что Советский Союз, не стеснённый рамками Вашингтонских соглашений об ограничении гонки вооружений на море, установил на корабли 180 мм орудия, значительно превосходившие разрешенные Вашингтонским договором для этого класса кораблей 152 мм артиллерийские системы. В целом, несмотря на в целом неудачное главное артиллерийское вооружение, эти крейсера положили начало возрождению отечественного кораблестроения и флота, которые были низведены после революций на весьма невысокий уровень. Стоимость серийного крейсера этого проекта с вооружением составляла в текущих ценах 150 млн рублей[2]. Всего было построено два крейсера этого проекта:

- «Киров» — заложен в октябре 1935 г., спущен на воду в октябре 1936 г., введен в строй в сентябре 1938 г.

- «Ворошилов» — заложен в октябре 1935 г., спущен на воду в июне 1937 г., введен в строй в июне 1940 г.

Лёгкие крейсера проекта 26-бис

Третий и последующий советские лёгкие крейсера строились по переработанному проекту, к главным изменениям которого можно отнести замену четырехногой мачты башеноподобной надстройкой, увеличение дальности в полтора раза и серьезное увеличение бронирования кораблей[3]. Из-за этого похожие по конструкции на проект 26 корабли получились в целом значительно совершеннее своих предшественников, и, хотя и не были пригодны по дальности для действий в открытом океане, но в прибрежных морях СССР они стали серьезной угрозой для легких сил любого противника.

- «Максим Горький» — заложен в декабре 1936 г., спущен на воду в апреле 1938 г., введен в строй в декабре 1940 г.

- «Молотов» (в 1957 г. получил название «Слава») — заложен в январе 1937 г., спущен на воду в декабре 1939 г., введен в строй 14 июня 1941 г.

Еще два крейсера этого типа были введены в строй позднее.

Железные дороги

Линия Обь — Проектная Томской ж.д.

Линия длиной 295 км, шедшая практически от Новосибирска до Ленинска-Кузнецкого обходила оба этих города с юго-запада, через новый железнодорожный мост через Обь. Введена в строй в 1934 г.

Участок Рославль — Сухиничи

Участок железной дороги длиной 169 км введен в строй в 1935 г.

Электрификация участка Запорожье — Долгинцево Екатерининской ж.д.

Участок длиной 202,3 км,соединяющий окресности Днепрогэса (Днепровский комбинат) с Донецким угольным бассейном электрифицирован в 1935 г.

Электрификация участка Свердловск — Гороблагодатская Пермской ж.д.

Электрификация горного участка бывшей Уральской горнозаводской дороги на Урале длиной 194,6 км была предусмотрена еще в составе первой очереди плана ГОЭЛРО, для этого даже в начале 1920-х демонтировали и отправили на Урал Ораниенбаумскую трамвайную электростанцию. Однако реально электрификация горной части Горнозаводской дороги на три киловольта постоянного напряжения была введена в строй только в 1935 году, причём трамвай в Ораниенбауме ввели в строй тоже в начале 1930-х.

Позднее проект электрификации бывшей Уральской гонозаводской ж.д. продолжили вводом в строй электрификации на участке Чусовская — Гороблагодатская.

Участок Алят — Миджевань — Кафан Закавказских ж.д.

Линия длиной 328 км, соединившая Баку с железными дорогами южной Армении была введена в строй в 1936 г.

Участок Новоград-Волынский — Фастов

Проходящая практически по прямой через Житомир линия длиной 192 км была введена в строй в 1936 г.

Участок Дема — Ишимбаево

Участок железной дороги длиной 173 км, идущий на юг от Уфы и в настоящее время служащий частью железной дороги на Оренбург, был построен в 1933...1936 гг для обеспечения вывоза нефти с осваивавшегося в это время Ишимбайского месторождения и запущенного в 1935 г. Ишимбайского нефтеперерабатывающего завода.

Электрификация центральной части Закавказских железных дорог

Электрификация центральной части Закавказских ж.д. и, прежде всего, Сурамского перевала, началась самой первой из проектов электрификации магистральных железных дорог по плану ГОЭЛРО. Первый небольшой участок был электрифицирован к 1932 (фактически 1933) году. К 1937 году общая длина электрифицированных участков Тбилиси — Хашури — Зестафони — Самтредиа и Хашури — Боржоми составила 280 км.

Электрификация участка Чусовская — Гороблагодатская Железной дороги им. Л. М. Кагановича

Электрификация предгорного участка бывшей Уральской гонозаводской ж.д. длиной 183,4 км была введена в строй 1937 г. Участок стал фактически продолжением ранее электрифицированного участка Свердловск — Гороблагодатская. Вскоре был электрифицирован примыкающий к нему участок Чусовская — Пермь, завершив тем самым электрификацию бывшей Гонозаводской ж.д.

Электрификация участка Новокузнецк — Белово Томской ж.д.

Электрификация наиболее загруженного участка железных дорог Кузбасса длиной 142 км была завершена в 1937 г. на постоянном токе.

Участок Локоть — Риддер

Железная дорога длиной 336 км связала с сетью железных дорог города Усть-Каменногорск и Риддер, в окрестностях которого располагаются месторождения полиметаллических руд. Введена в строй в 1939 г.

Участок Караганда — Бертыс

Линия длиной 491 км, являвшаяся продолжением построенной ранее линии Петропавловск — Караганда была введена в строй в 1939 г.

Участок Уральск — Илецк

Участок железной дороги длиной 257 км, ныне проходящий по территории Казахстана и Оренбургской области был введен в строй в 1939 г.

Электрификация участка Кандалакша — Мурманск Кировской ж.д.

Электрификация бывшей Мурманской ж.д., предусмотренная планом ГОЭЛРО велась не очень интенсивно и началась с Кольского полуострова в 1931 г. Первый небольшой участок Кандалакша-Апатиты был сдан в эксплуатацию в 1935 г., а к 1939 г. было электрифицировано на постоянном токе 299 км пути. В дальнейшем проект также делался весьма медленно отдельными этапами, пока не был завершен аж при Владимире Путине в 2006 г.

Линия Волочаевка I — Комсомольск

Линия длиной 353 км строилась в рамках проекта строительства Комсомольска-на-Амуре для связи вновь построенного города с Транссибирской магистралью. Линия была введена в строй в 1940 г.

Участок Жарык — Джезказган

Линия длиной 478 км, соединившая медные месторождения Джезказгана (ныне Жезказган, Казахстан) с железной дорогой Караганда - Бертыс была введена в строй 1940 г.

Участок Заудинский — Наушки

Расположенная в Забайкалье железная дорога соединила по кратчайшему пути Транссиб с границей Монголии. Длина участка, введенного в строй в 1940 г. составила 254 км. С учетом пересеченного характера местности дорогу можно оценить по 75 тыс. рублей за версту в 18 млн царских золотых рублей.

Линия Барановский — Краскино

Линия длиной 194 км, соединившая южные районы Приморского края с сетью железных дорог была построена, по-видимому, по опыту кровопролитного приграничного конфликта у расположенного в этом районе озера Хасан. Введена в строй линия была в 1941 году, причём дата ввода в строй нуждается в уточнении — возможно это произошло уже после начала войны.

Позднее, после войны, линия была немного продлена до корейской границы и в настоящее время служит для связи с КНДР.

Линии метрополитена

Московский метрополитен

Московский метрополитен является первым и самым крупным метрополитеном в России, одним из крупнейших и красивейших метрополитенов мира.

Решение о строительстве Московского метрополитена принято в июне 1931 г., опытное строительство началось в ноябре 1931 г., а полноценное — в 1933 г. после утверждения технического проекта первой очереди. В этот период введены в строй три крупных проекта:

- Первая очередь метрополитена - от станции «Сокольники» на северо-востоке до «Парка Культуры» и «Смоленской» на западе - ведена в строй 15 мая 1935 г. В составе первой очереди изначально было построено 11,2 км трассы с 13 станциями в виде одной разветвляющейся посередине линии (будущая Сокольническая линия и часть Филевской линии), а в 1937 г. к ним добавилась станция «Киевская», расположенная за метромостом через Москву-реку.

- Арбатская линия — в марте 1938 г. было введено в строй продление ответвления в противоположную от Сокольнической линии сторону в составе двух станций («Площадь Революции» и «Курская»), после чего бывшее ответвление стало самостоятельной Арбатской линией (ныне станции, введенные в строй в сентябре 1938 г. входят в состав Арбатско-Покровской линии, а станции 1935-1937 гг. - Филевской линии).

- Горьковско-Замоскворецкая (ныне Замоскворецкая) линия — введена в строй в сентябре 1938 г. в составе семи станций от «Площади Свердлова» (ныне «Театральная») до станции «Сокол».

Крупнейшие мосты

Саратовский железнодорожный мост

Вопрос о строительстве моста вместо паромной переправы на Рязанско-Уральской железной дороге возник еще при ее строительстве в 1892 г., однако дело не двигалось с места очень долго - первый и второй проекты моста были утверждены только в 1917 г. при Временном правительстве, в 1926 г. начались подготовительные работы, а в 1930 г. - собственно строительство моста, которое проходило трудно, с задержками и крупной аварией в апреле 1934 г. Введен в строй 17 мая 1935 г.[1]

Гидроэнергетика

Рионская ГЭС

Расположенная в Закавказье гидроэлектростанция мощностью 50 МВт (40 МВт на этапе проектирования и 48 МВт в современных документах) строилась с 1928 г. Первая очередь включала два гидроагрегата из четырех, которые были введены в строй в июле и октябре 1933 г. соответственно. Вторая и последняя очередь Рионской ГЭС была введена в строй в 1934 г. Фактическая стоимость строительства гидротехнической части ГЭС составляла 17,371 млн рублей[2]. Полную стоимость строиетельства можно оценить по предварительной оценке стоимости 1927 г., практически сопадающей с нормами ГОЭЛРО, в 13 млн, по-видимому, золотых рублей (12 млрд рублей в ценах 2012 г.).

Баксанская ГЭС

Создание гидроэлектростанции, обсуждавшееся еще с 1900 г., фактически началось в 1930 г., когда были развернуты подготовительные работы к строительству. Первым 20 сентября 1936 года в строй был введен гидроагрегат №3. Полностью введена в строй станция была в 1938 году.[3] [4] Сметная стоимость проекта 104,7 млн рублей в ценах 1936 г.[5]

Свирская ЛГЭС-9 (завершение строительства)

Гидроэлектростанция мощностью 96 МВт, первая очередь которой половинной мощности была запущена ранее в 1933 г., была полностью достроена в 1936 г.

Угличская ГЭС (первая очередь)

Окончательно станция мощностью 110 МВт была достроена в 1955 г., однако фактически гидроагрегаты начали работу при пониженном уровне водохранилища 8 декабря 1940 года и 20 марта 1941 года соответственно.

Тепловая энергетика

Кемеровская ГРЭС

Первая очередь электростанции мощностью 72 МВт (3 турбоагрегата по 24 МВт) строилась около 4-х лет и была сдана в эксплуатацию с одним действующим турбоагрегатом 1 июля 1934 г., полностью первая очередь введена в строй в октябре 1935 г. Далее до начала войны были введены в строй вторая и третья очередь электростанции, доведя ее общую мощность до 136 МВт.[6]

Челябинская ГРЭС (завершение строительства)

Полностью станция, открытая в 1930-м году была окончательно достроена только в 1936 г., достигнув при этом мощности 150 МВт. Челябинская ГРЭС оказалась единственной крупной электростанцией на Урале, которая в десятилетний срок достигнула и даже превзошла параметры, заложенные в плане ГОЭЛРО - остальные электростанции так и не получили планировавшейся мощности, либо вообще не были построены. Общая стоимость станции 27,6 млн рублей[7]

Кизеловская ГРЭС

Активно расширявшаяся тепловая электростанция именно в это время достигла размеров крупного проекта. С сентября 1933 по июль 1936 гг общая мощность электростанции увеличилась на 72 МВт и достигла 100 МВт.[8]

Зуевская ГРЭС (завершение строительства)

На построенной в 1932 г. станции в 1939 г. были введены новые мощности на 100 МВт, после чего ее общая мощность достигла 250 МВт.[9]

Сталиногорская ГРЭС

Сталиногорская (ныне Новомосковская) ГРЭС строилась прежде всего для обеспечения электроэнергией Сталиногорского азотнотукового комбината. Строительство электростанции началось после трехлетней подготовки в 1930 г. Испытания первого турбоагрегата мощностью 50 МВт начались 24 августа 1934 года, а к 1941 г. электростанция достигла мощности 350 МВт, став самой мощной тепловой электростанцией в Европе.

Среднеуральская ГРЭС

Первая в СССР крупная тепловая электростанция на новом отечественном оборудовании (до этого весь план ГОЭЛРО выполнялся за счет заграничных заказов и выпущенного при Царе оборудования). Строительство электростанции началось ранней веной 1931 г. в 30 км от Свердловска (ныне Екатеринбурга). Первый турбоагрегат мощностью 50 МВт был запущен 5 января 1936 года, а второй – 29 марта 1937 года. Официально введена в эксплуатацию в 1938 г. В 1939 г. с вводом в строй третьего турбоагрегата строительство первой очереди электростанции было завершено.[10]

Артёмовская ГРЭС имени Кирова, г. Артём, Приморский край

Проект создания строившейся с 1931 года и введённой в строй с запуском первой турбины в 1936 году угольной электростанции с двумя энергоблоками по 24 МВт каждый, включал не только строительство собственно электростанции, но также создание угольных шахт для восстановления работы близлежащего рудника и строительство первой на Дальнем Востоке высоковольтной линии электропередач напряжением 110 кВ до Владивостока, которая была введена в строй в 1938 году.[11]

Химическая промышленность

Березниковский химический комбинат (вторая и третья очереди)

В это время были построены вторая и третья очередь крупнейшего химического комбината, который был введен в строй ранее в июне 1932 г. После открытия новых производств оказалось, что получившийся гигант слишком малоуправляем на практике и предприятие было разукрупнено на отдельные заводы.[12]

Сталиногорский химический комбинат (вторая и третья очереди)

В этот период были введены в строй вторая и третья очереди комбината, в частности, в рамках проекта построена крупная Сталиногорская ГРЭС и анилино-красочный завод (1936 г.) с крупным производством взрывчатых веществ (1940 г.).

Металлургическая промышленность

Ново-Липецкий металлургический завод

Новолипецкий металлургический комбинат или, как он официально назывался в докуметах тех лет[13], Ново-Липецкий металлургический завод, предназначенный в то времяпочти исключительно для производства чугуна, начали строить в 1931 г.[14] Основными объектами завода были две крупные и весьма технически совершенные по тем временам домны, а также заводская ТЭЦ. Производственная мощность завода составляла 645 тыс. тонн чугуна в год[15].

В целом завод был на порядок меньше гигантов типа Кузнецкого или Магнитогорского заводов, но его стоимость, по-видимому, заметно превышала 10 млрд рублей в ценах 2012 г., т.к. только в 1935 г., когда уже действовала одна из доменных печей и ТЭЦ, на его строительство выделялось 25 млн рублей[16].

Норильский горно-металлургический комбинат (первый пусковой комплекс)

Комбинат строился с 1936 г. в Заполярье вместе со 120 км узкоколейной железной дорогой от Дудинки, угольными шахтами, рудниками, и самим Норильском, которому был присвоен статус рабочего поселка в связи с началом производства обогатительным заводом металлургических полуфабрикатов: штейна и файнштейна, которое произошло в 1939 г. Обнаружение в это время богатых руд и новых запасов привело к пересмотру планов, по которым теперь комбинат должен был выпускать металлический никель вместо концентрата, отчасти из-за этого полностью первая очередь комбината была введена в строй только позднее, в 1942 г.

Стоимость проекта только за 1936...1938 гг составила 105 млн рублей в текущих ценах, т.е. около 20 млрд рублей в ценах 2012 г.

Балхашский горно-металлургический комбинат

Крупнейшее предприятие по добыче и производству меди было построено вместе с городом Балхаш на берегу озера Балхаш в Казахской ССР. Только в 1932 году на строительство комбината было направлено 100 млн рублей (видимо, внутренних). Комбинат был введён в строй в 1938 году. Также в рамках проекта была построена Балхашская ТЭЦ.

Машиностроение

Новокраматорский машиностроительный завод имени Сталина, г. Краматорск Донецкой области

Завод тяжелого машиностроения, предназначенный прежде всего для обеспечения оборудованием металлургических предприятий юга страны, строился с 1929 г. неподалеку от ранее существовавшего Старокраматорского машиностроительного завода. Введен в строй в сентябре 1934 г. Стоимость проекта составила 600 млн рублей в ценах тех лет[17].

Уральский вагоностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил Свердловской области

Крупнейший вагоностроительный завод того времени, предназначенный для выпуска тяжелых вагонов, был построен в 1931—1936 гг. Первый вагон был выпущен предприятием 11 октября 1936 года. Позднее, во время войны завод был еще сильнее расширен и перепрофилирован на выпуск танков. Завод действует и по сей день, выпуская вагоны (миллионный выпущен в 2011-м) и танки.

Комбинат № 179 (он же «Сибкомбайн», «Сибтекстильмашстрой» и «Сибметаллстрой»)

Комбинат начали строить в Новосибирске с декабря 1929 года и должны были ввести в строй в 1932 году к сельскохозяйственному сезону 1933 года как крупнейший в мире завод по производству комбайнов. Общая стоимость составляла, по-видимому, порядка 80 млн золотых рублей. Однако, несмотря на выделение десятков миллионов рублей и перевыполнение плана 1930 года дальнейшее строительство предприятия затормозилось — даже запредельный вывоз зерна из страны не обеспечивал нужного количества валюты для закупки оборудования, вследствие чего часть строек, включавшая и Сибкомбайн, были де-факто исключены из числа «ударных».

Первый комбайн предприятия испытали осенью 1931 года, однако в серию решили не запускать, так как к тому моменту в стране уже действовало три комбайновых завода общей производительностью 60 тыс. машин в год. В результате в ноябре 1932 года строящийся завод перепрофилируется на выпуск текстильного оборудования и переименовывается в «Сибтекстильмашстрой».

Через год начальство снова передумало и в декабре 1933 года завод был передан Наркомату тяжёлой промышленности с новым перепрофилированием для выпуска частей транспортных машин, в связи с чем завод был переименован в «Сибметаллстрой».

В 1936 году завод снова перепрофилируют на выпуск металлообрабатывающих станков и переименовывают в «Комбинат № 179». С 1938 года на заводе начинается выпуск боеприпасов (снарядов и взрывателей), однако до начала войны частично сохраняется производство практически по всем ранее вводимым специализациям предприятия, то есть сельхозтехнике, текстильному оборудованию и т. д. Активно достраивать завод начинают в 1940 году для обеспечения полноценного выпуска боеприпасов. К сентябрю 1940 года в строительство завода было вложено уже 829 миллионов рублей, а к началу войны оно было, по-видимому, практически завершено.

Позднее, с началом войны, завод был расширен за счёт эвакуированных предприятий, а с 1946 года предприятие переименовывают в «Сибсельмаш».[18]

Завод № 402 (ныне Производственное объединение «Севмаш»), г. Молотовск (ныне Северодвинск) Архангельской области

Строительство крупного судостроительного завода на берегу Белого моря в болотистой местности у древнего Николо-Карельского монастыря началось в 1936 году. Одновременно с заводом строился и посёлок Судстврой, позднее ставший городом Молотовском, а после войны — Северодвинском. Введён в строй завод был 21 декабря 1939 года, когда на его стапеле состоялась закладка линейного корабля проекта 23 «Советская Белоруссия»[4] водоизмещением 65 тыс. тонн, кроме того, было произведено значительное количество дноуглубительных работ. Сам город Молотовск, являвшийся, по сути, рабочим посёлком при заводе к началу войны достиг численности в 25 тыс. жителей.

Позднее, во время войны завод занимался в основном судоремонтом и выполнял функции международного морского порта, для чего были несколько расширены его портовые возможности. Развитие же судостроительного производства на заводе продолжилось только после окончания войны.

Гидротехническое строительство

Канал Москва — Волга

Сооружение канала планировалось еще со времен Петра I, но, в силу технологических ограничений, было завершено только в это время, хотя первый небольшой участок построили еще в 1844 г. Канал, называющийся с 1947 г. Каналом имени Москвы, строился с сентября 1932 г. по июль 1937 г. Общая длина канала 128 км, в проект также входило возведение нескольких гидроэлектростанций: Иваньковской, Сходненской, Карамышевской и Перервинской ГЭС. Кроме того построены три малых ГЭС, всего же на канале имеется более 240 гидротехнических сооружений.

В годы Великой отечественной войны канал использовался в качестве оборонительного сооружения, для чего зимой 1941-1942 гг из него спустили воду.

Крупнейшие административные, офисные, жилые здания и их комплексы

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), г. Москва

Громадный выставочный комплекс, позднее известный как ВДНХ и ВВЦ строился с 1935 г. и был торжественно введен в строй 1 августа 1939 г. Общая площадь комплекса составила в это время 136 гектаров, на которых было размещено 250 различных зданий и сооружений, каскад прудов и т.д. Позднее, после войны, комплекс был серьезно реконструирован.

Гостиница «Москва», г. Москва

Главная, на тот период, гостиница страны была построена в 1933—1935 г. в непосредственной близости от Кремля в рамках проекта реконструкции центра Москвы. Здание первоначально имело проектное название «Гостиница Моссовета» и было спроектировано в стиле конструктивизма, однако к моменту завершения строительства здравый смысл победил, в результате чего в проект были внесены правки для улучшения соответствия облика новой гостиницы окружающей застройке, и, в результате, в ее конструкцию были привнесены элементы классицизма.

Не смотря на то, что корпуса со стороны Театральной площади и Площади Революции были построена только после войны, судя по всему, проект является крупным — общая площадь гостиницы составляла порядка 60 тыс. м²., что, при хорошей отделке, и по нынешним ценам может составить несколько миллиардов рублей. С учетом возросшего с того времени почти в 3,5 раза населения Земли и низкого уровня механизации строительства, стоимость проекта можно приблизительно оценить в 12…15 млрд рублей в ценах 2012 г.

С 2003 г. был начат проект ее сноса и постройки заново на старом месте и в похожем на прежний облике, но с почти вдвое увеличенной площадью.

Фортификационные сооружения

Линия Сталина

Так в заграничной прессе с 1936 г. называли цепь укрепленных районов, построенных вдоль западной границы СССР от Карельского перешейка до Черного моря в 1928...1939 гг. Всего строился 21 укрепленный район разного размера.[19]

Укрепленная линия вдоль дальневосточных границ

Тринадцать укрепленных районов строились вдоль дальневосточных границ одновременно с Линией Сталина, что было связано с фактическим захватом Манчжурии Японией и потерей СССР контроля над КВЖД.[20]

Линия Молотова

Такое название сравнительно недавно закрепилось в литературе за линией укрепленных районов, возводившаяся вдоль новых западных границ СССР в 1939…1941 гг. В линии было 13 укрепленных районов, которые несмотря на незавершенность, к 1941 г. все же обрели некую оборонительную функциональность и местами участвовали в боевых действиях в первые дни Великой Отечественной войны.[21]

Крупнейшие мероприятия и проекты комплексного развития территорий

Строительство Комсомольска-на-Амуре

В основанном в 1932 г. городе к 1939 г. население составило уже 71 тыс. человек. В рамках проекта, помимо собственно города, были построены:

- Судостроительный завод № 199 имени Ленинского Комсомола (ныне Амурский судостроительный завод) — строился с 1933 г., введен в строй в 1936 г., в этот период строил подводные минные заградители типа «Л».

- Авиационный завод № 126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина) — строился с 1934 г., выпустил первый самолет (разведчик Р-6) в 1936 г., также выпускал в это время дальние бомбардировщики ДБ-3 и, с 1941 г. — ДБ-3Ф (Ил-4).

- Железнодорожная линия Волочаевка I — Комсомольск.

Также в это время в городе строился, но был введен в строй позднее, в 1942 г., Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

Днепровский комбинат (завершение строительства)

Днепровский комбинат включал в себя крупную Днепровскую ГЭС, социальную инфраструктуру (Соцгород) и заводы, которые должны были обеспечиваться ее электроэнергией: Запорожсталь, алюминиевый, ремонтно-механический, инструментальных сталей, шамотный, ферросплавов и электродный. Большинство объектов к 1934 г. были уже формально введены в строй, но фактически на большинстве изних действовали только первые пусковые комплексы, например тот же завод "Запорожсталь" плавил только чугун, не имея еще оборудования для производства собственно стали. Общая планировавшаяся стоимость проекта соответствует указываемой в некоторых источниках стоимость ДнепроГЭСа с заводами, шлюзами и соцгородом (рабочим поселком) в 400 млн долларов (600 млн инвалютных рублей не считая 200 млн рублей на ГЭС[22])). При этом, хотя план развития комбината так и небыл выполнен полностью из-за начала войны, очевидно что речь идет о сумме инвестиций сравнимой с планировавшейся, так как с 1934 по 1941 г. заводы Запорожья уже приблизились к проектным показателям производственной мощности, а еще на первом этапе строительства до 1934 г. было потрачено, по-видимому, порядка 150 млн золотых рублей (140 млрд рублей в ценах 2012 г.).

Всесоюзная перепись населения 1937 года

Была проведена как однодневная перепись по состоянию на 6 января 1937 года. В дальнейшем пполученные данные признаны дефектными в силу как объективных из-за допущенных отклонений и упрощений, так и субъективных причин - в частности действующую власть сильно раздражало то, что верующими назвали себя 50% населения. Как следствие, часть сохранившихся предварительных результатов переписи были опубликованы только в 1990 г., а всего через два года была назначена еще одна Всесоюзная перепись.

Всесоюзная перепись населения 1939 года

Перепись была проведена по состоянию на 17 января 1939 года, всего переписано было 170,6 млн человек. Предварительная обработка результатов была завершена с применением механизации за 15 месяцев, окончательные же результаты переписи были опубликованы уже после войны.

Реконструкция центра Москвы

В это время был частично воплощён в жизнь Генеральный план реконструкции Москвы, одним из наиболее заметных внешне аспектов которрого стало расширение столичных магистралей за счёт сноса и перемещения исторических зданий, а также строительство монументальных зданий в центре Москвы. Наиболее известными объектами такого строительства являются гостиница «Москва» и расширенная в 1937…1938 гг улица Горького (ныне и до того Тверская), здания вдоль которой в массовом порядке перестроены или передвинуты. Работы, в частности строительство небоскрёба Дворца Советов на месте снесённого Храма Христа Спасителя, продолжались вплоть до начала Великой Отечественной войны.

После войны реконструкция центра Москвы была продолжена по скорректированным планам, в частности, Дворец Советов так и не был построен — в его котловане разместился открытый плавательный бассейн «Москва», отапливавший небо столицы вплоть до начала восстановления Храма Христа Спасителя в 1990-х.

Примечания

- ↑ Для адекватной оценки значимости проектов курс пересчитывается с таким расчетом, чтобы в стоимостном выражении отношение минимальной стоимости проекта (10 млрд рублей в 2012 г.) к мировому ВВП оставалось постоянным.

- ↑ Чернышев А. А. Гвардейские крейсера Сталина — «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Червона Украина» — М.: Яуза: ЭКСМО, 2013. — 176 с., С. 34

- ↑ толщина бортовой брони была увеличена на 40 % — с 50 до 70 мм, но стойкость должна была возрасти более, чем вдвое, так как при толщине 70 мм становилось возможным использовать более совершенную поверхностно-упрочненную броню, которая, правда, была заметно дороже

- ↑ Корабль, как и остальные линкоры типа «Советский Союз» достроен не был — вначале были многочисленные срывы сроков из-за потери культуры производства крупных боевых кораблей за годы революции, а затем Великая Отечественная война. После войны построенный к её началу на 7 % корабль морально устарел и был разобран на стапеле.

|

[ + ] |

|||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||