Мифы об экономической неэффективности территории России: различия между версиями

Нет описания правки |

AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |

||

| Строка 9: | Строка 9: | ||

''Дефицит выходов к морям'': у России почти нет выходов к незамерзающим морям и основная часть населения проживает вдалеке от морских побережий, тогда как морские перевозки являются наиболее дешёвыми и эффективными, а море является созданным самой природой «естественным объектом инфраструктуры», доступа к которому Россия в основном лишена. | ''Дефицит выходов к морям'': у России почти нет выходов к незамерзающим морям и основная часть населения проживает вдалеке от морских побережий, тогда как морские перевозки являются наиболее дешёвыми и эффективными, а море является созданным самой природой «естественным объектом инфраструктуры», доступа к которому Россия в основном лишена. | ||

Наиболее известной работой по этой теме является книга Андрея Паршева «[[rwp:Почему Россия не Америка|Почему Россия не Америка]]», в которой утверждается, что из-за таких особенностей России, как суровый климат и большие расстояния, повышающие ресурсоёмкость и энергоёмкость производства, для России непригодна либеральная экономика и пагубно участие в свободном мировом рынке, где российские товары окажутся в основном неконкурентоспособны. По мнению Паршева, чтобы избежать краха государства и вымирания населения, Россия должна отойти от либерализма и перейти к сравнительно автаркичной экономике, ориентированной на внутренний рынок (полная автаркия, то есть внутренняя замкнутость, конечно же, невозможна). Отчасти с этими предложениями можно | Наиболее известной работой по этой теме является книга Андрея Паршева «[[rwp:Почему Россия не Америка|Почему Россия не Америка]]», в которой утверждается, что из-за таких особенностей России, как суровый климат и большие расстояния, повышающие ресурсоёмкость и энергоёмкость производства, для России непригодна либеральная экономика и пагубно участие в свободном мировом рынке, где российские товары окажутся в основном неконкурентоспособны. По мнению Паршева, чтобы избежать краха государства и вымирания населения, Россия должна отойти от либерализма и перейти к сравнительно автаркичной экономике, ориентированной на внутренний рынок (полная автаркия, то есть внутренняя замкнутость, конечно же, невозможна). Отчасти с этими предложениями можно согласиться — книга вышла в 1999 г., когда негативные последствия либеральных реформ 1990-х стали уже полностью очевидны — и в 2000-е гг. экономика России росла во многом за счёт восстановления роста внутреннего рынка. Однако базовые тезисы о географически обусловленной неэффективности российской экономики во многом мифологичны и требуют опровержения. | ||

Хотя указанные выше проблемы (холодный климат, большие расстояния, дефицит выходов к морям) в России действительно имеют место, не следует забывать, следующее: | Хотя указанные выше проблемы (холодный климат, большие расстояния, дефицит выходов к морям) в России действительно имеют место, не следует забывать, следующее: | ||

| Строка 17: | Строка 17: | ||

== Холодный климат == | == Холодный климат == | ||

Россия может с некоторыми оговорками считаться самой холодной страной на Земле. Среднегодовая температура в России, если брать всю территорию, равняется минус 5,5°, тогда как среднегодовая температура в Исландии — + 1,2° градуса, а в Швеции она составляет + 4° градуса. Для всей территории Канады среднегодовая температура составляет −4,4°, однако канадцы расселены так, что в целом живут при среднегодовой +5,8°. [http://mne-interesno.ucoz.ru/publ/1-1-0-1037][http://demoscope.ru/weekly/2003/095/tema03.php] Холоднее России только Антарктида и Гренландия, причём первая не населена и находится за пределами территорий каких-либо государств, а вторая является автономией Дании и имеет столь низкую среднюю температуру за счёт огромного ледника в центре, тогда как немногочисленное население в основном проживает в прибрежных районах с морским климатом, который лишь немного суровее исландского. | |||

Примерно 70 % территории России имеют официальный статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, где наличествуют суровые климатические условия. В этих районах живет чуть более 11,5 миллиона человек. Хотя плотность населения здесь весьма низкая (1 человек на кв. км), но все же российский Север на порядок многолюднее, чем американский или канадский — самые пустынные северные округа РФ не так пусты, как северные территории Канады. [http://demoscope.ru/weekly/2003/095/tema03.php] | |||

Однако всё же более 90 % населения России в срединной полосе расселения, занимающей около трети территории страны на западе, юго-западе, и юге. И хотя среднегодовая температура для территории России составляет −5,5°С, однако если рассчитывать её в среднем для населения, то это будет уже +2,8° (больше, чем в Исландии, и всего на градус меньше, чем в Щвеции). Для канадца зима (период с отрицательными температурами) в среднем длится 125 дней, для россиянина — 143 дня, для жителя европейской части России — 133 дня, а для шведа — 94 дня.[http://demoscope.ru/weekly/2003/095/tema03.php] | |||

Таким образом, климат в основной зоне расселения России лишь несколько суровей климата в канадской зоне расселения (на 1-2 недели длиннее зима и на три градуса холоднее). Однако сама основная зона расселения в России неоднородна, и значительная часть россиян (в Приморье, на западной границе, на Северном Кавказе) проживает в условиях, сопоставимых со Скандинавией или самым югом Канады, а часть жителей России вообще живёт в субтропиках (черноморское побережье Крыма и Кавказа). | |||

=== Затраты на отопление === | === Затраты на отопление === | ||

Сторонники геофатализма утверждают, что из-за более сурового климата любая экономическая деятельность (производство продукции, проведение работ, оказание услуг), да и вообще проживание в России требует существенно большего расхода энергоносителей. На них приходится тратить дополнительные деньги, отчего российская продукция ''при прочих равных условиях'' получается более дорогой. Да и зарплату работникам приходится платить из-расчёта на то, что они должны себя не только прокормить, но и обогреть. Из-за этого, а также из-за повышенных расходов на строительство приспособленной к холодному климату инфраструктуры, Россия якобы является куда менее привлекательной страной для инвестиций. | |||

Однако все эти рассуждения были бы верны только в том случае, если бы единственным экономическим достоянием России была бы дешевая рабочая сила. Но это не так — в России рабочая сила сравнительно высококвалифицированная, есть собственные высокие технологии и уникальные продукты, а также, разумеется, есть огромные природные богатства, в которые всегда выгодно инвестировать. В условиях достаточно высоких зарплат инвестору неважно, потратят ли их работники на отопление или на дополнительное потребление. | |||

Не стоит забывать, что если России приходится тратиться на отопление, то южным странам, наоборот, приходится тратиться на кондиционирование воздуха. | |||

Так, по некоторым данным, энергозатраты на отопление всей Российской Федерации примерно равны затратам Калифорнии на кондиционирование.[http://www.odnako.org/blogs/o-klimaticheskom-neravenstve-stran/] Известно, что при общих затратах на энергию 220—235 кВт·ч/м² в год в самых современных зданиях в Сингапуре и Малайзии затраты на кондиционирование составляет 64 %,[http://www.pam.org.my/Library/cpd_notes/Energy-Efficiency.pdf] тогда как в России ещё «в начале 1990 гг. планировалась в качестве основного нормативного показателя величина удельного годового расхода тепла не более 180 кВт·ч/м²», [http://web.archive.org/web/20090505173121/http://optplast.ru/news/vladimir-spasibo-energosberezhenie-eto-uzhe-aktualno-3.html] то есть климатические затраты в Юго-Восточной Азии лишь немногим менее российских.<ref>Исторически южные страны вплоть до новейшего времени имели очень ограниченные технические возможности по поддержанию нормальной температуры в помещениях — для этого строились подвалы и прочие специальные сооружения, куда не проникали солнечные лучи и воздух оставался холодным. Но по большей части южанам приходилось — и до сих пор приходится, на самом деле — прибегать к сиесте, то есть попросту останавливать экономическую деятельность в наиболее жаркие часы дня. Жителям России в этом плане было куда легче, так как обогреть помещение было технически проще, чем охладить, а количество слишком жарких или слишком холодных дней в России меньше, чем жарких дней в тропиках, когда в полдень нельзя работать (тем более, что основные холода в России да и во всем мире бывают ночью, когда люди спят, а не работают).</ref> | |||

Проведенные некоторыми исследователями расчёты показывают, что не видно никакой явной зависимости и нет никакого явно отрицательного влияния холодного климата на экономическую эффективность страны (выражаемую в величине подушевого ВВП). Множество сравнительно холодных северных стран — Канада. Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия — являются вполне богатыми и успешными, куда богаче большинства более южных государств. Даже внутри самой России благосостояние более холодных регионов чуть выше, чем у более теплых.[http://www.ccas.ru/manbios/tsirel.html] | |||

=== Дополнительные затраты на инфраструктуру === | |||

В России помимо инфраструктурных затрат на отопительную систему (каждое предприятие или посёлок должно иметь котельную) приходится делать и другие инфраструктурные затраты. Дома приходится строить с толстыми, не проводящими тепло стенами, а не с тонкими стенками, как в большинстве других стран. Коммуникации приходится прокладывать в промерзающей каждый год земле, а на Севере и в Сибири так и вовсе в вечной мерзлоте, что требует особых технологий строительства и прокладки инженерных сооружений. Из-за частого перехода температуры через отметку 0 °C и постоянного замерзания/размерзания воды в грунте дороги в России гораздо быстрее трескаются и приходят в разбитое состояние, чем в более теплых странах. | |||

Однако нельзя забывать, что другие страны также зачастую вынуждены делать повышенные затраты на инфраструктуру и строительство из-за местных условий. Во-первых, как указано выше, в южных странах приходится тратиться на кондиционирование. Но есть немало других сложностей. Так, в Японии, Китае и многих других странах Азии и Латинской Америки, находящихся в сейсмоопасных зонах, приходится строить устойчивые к землетрясениям дома и сооружения. В горных странах — Швейцария, Норвегия и т. д. — повышены расходы на дорожное строительство (зачастую необходимы дорогие по стоимости мосты и тоннели), равно как и расходы инженерную защиту от лавин, камнепадов и т. д. В таких странах, как Индонезия и Исландия, большую опасность представляют вулканы, что вносит свои ограничения на строительство и освоение территорий. Во многих низменных и прибрежных регионах — Пакистан, Бангладеш, юг США и т. д. — большой ущерб приносят ураганы и наводнения, регулярно уничтожающие инфраструктуру и вынуждающие строить специальные защитные сооружения. | |||

В основной зоне расселения России этих проблемы почти не встречаются — значимые землетрясения бывают только в южных горных областях, разрушительные ураганы относительно редки и слабы, сток рек в Европейской части страны и на юге Западной Сибири зарегулирован водохранилищами, а Санкт-Петербург с недавних пор защищён от наводнений [[Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81_.D0.B7.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.A1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D1.82-.D0.9F.D0.B5.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B0_.28.D0.94.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.B0.29|дамбой]]. | |||

=== Эффективность сельского хозяйства === | === Эффективность сельского хозяйства === | ||

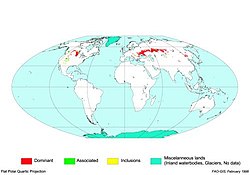

[[Файл:Chernozem_distribution.JPG|thumb|250px|right|Мировое распределение чернозёмов]] | [[Файл:Chernozem_distribution.JPG|thumb|250px|right|Мировое распределение чернозёмов]] | ||

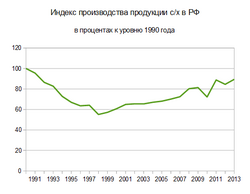

[[Файл:Index_sh_production_1990_2013.png|250px|thumb|Индекс производства в с/х России в | [[Файл:Index_sh_production_1990_2013.png|250px|thumb|Индекс производства в с/х России в 1990—2013 гг.]] | ||

Полнейшим мифом является утверждение о том, что из-за холодного климата в России невозможно создать эффективное сельское хозяйство. | Полнейшим мифом является утверждение о том, что из-за холодного климата в России невозможно создать эффективное сельское хозяйство. | ||

Россия — это огромная страна, расположенная в различных климатических зонах (от субтропиков в Сочи и [[Крым]]у до арктических пустынь на севере) и в её южных российских регионах климат для сельского хозяйства в целом довольно благоприятен. В Сочи выращивается чай, в Крыму, на Северном Кавказе и даже на Алтае выращивается виноград и делается вино. | |||

На юге России растениеводство является исключительно выгодным бизнесом. Так, рентабельность производства зерна на Кубани составляет | На юге России растениеводство является исключительно выгодным бизнесом. Так, рентабельность производства зерна на Кубани составляет 100 %. [http://itar-tass.com/ekonomika/1593753] Хотя на большей части территории юга России действует континентальный климат с холодными зимами и жарким летом, это не мешает высокой урожайности. | ||

Зимы в России действительно холодные, но зато и лето жаркое и даёт много тепла. При этом весеннее таяние снегов даже способствует плодородию почвы, а сравнительная редкость дождей во второй половине лета благоприятствует сбору и сохранению урожая. Более существенной проблемой для российского сельского хозяйства исторически являлся не зимний холод, а условия увлажнения — на болотистом севере слишком влажно, а на юге наоборот, слишком сухо, и в целом на юге и в центре страны время от времени случаются губительные для урожая засухи. Однако за последние полтораста лет такие мероприятия, как осушение болот на севере и высаживание лесополос и мелиорация на юге существенно улучшили сельскохозяйственные условия. Что касается засух, то и с ними отчасти можно бороться за счёт мелиорации, а высокий урожай в незасушливые годы и сделанные на его основе запасы вполне достаточны для обеспечения как внутренних потребностей, так и экспорта. | |||

На юге Европейской России и юге Сибири сосредоточена основная часть мирового чернозёма — плодороднейшего типа почвы. Но и там, где почва менее плодородна, её всегда можно использовать по крайней мере для выпаса животных или выращивания кормовых культур. При этом по площади сельскохозяйственных земель различного назначения Россия занимает одно из первых мест в мире (что неудивительно для крупнейшего по площади государства), и в условиях низкой плотности населения качество земель с избытком компенсируется их количеством. Основная же часть неиспользуемых в сельском хозяйстве земель покрыта лесом (крупнейшим в мире по совокупной площади) — экспорт леса, лесопереработка и целлюлозно-бумажная промышленность занимают заметное место в экономике России. | |||

В северных регионах России также можно с успехом развивать эффективные сельскохозяйственные предприятия. Это подтверждается как опытом самой России, так и опытом Финляндии, Швеции и Канады, сельское хозяйство которых работает в основном в тех же условиях, что и северная и центральная Россия. Залогом успеха является региональная сельскохозяйственная специализация — если в южных регионах выгодно развивать зерноводство (в особенности выращивать пшеницу и кукурузу), то на севере выгоднее развивать животноводство, а также высаживать менее теплолюбивые сорта культурных растений (рожь, ячмень, овёс, картофель, лён). | |||

Наконец, природные условия России способствуют развитию ряда эксклюзивных | Современные технологии животноводства и птицеводства позволяют значительно сглаживать влияние климатического фактора на производство — был бы корм для животных и птицы. В современном растениеводстве урожай во многом зависит от доступности искусственных удобрений, а Россия является одним из крупнейших их производителей. | ||

Наконец, природные условия России способствуют развитию ряда эксклюзивных производств — пчеловодства, сбора натуральных ягод, трав и грибов. Также Россия известна во всём мире как производитель и экспортёр икры, а моря России, особенно дальневосточные, содержат значительные запасы рыбы. | |||

Одной из причин распространения мифов о заведомой неэффективности с/х в России был провал сельскохозяйственного производства в 1990-х гг. Однако в начале 2000-х гг. в аграрном секторе был наведен порядок, организована выдача сельхозкредитов, и теперь сельское хозяйство является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. В 2014 г. в России был собран [http://sdelanounas.ru/blogs/54647/ рекордный с 1990 года урожай зерновых] (более [http://sdelanounas.ru/blogs/55456/ 110 млн тонн]), производство мяса птицы превысило лучшие советские показатели, производство свинины почти достигло уровня РСФСР, отстаёт лишь производство мяса крупного рогатого скота, в целом же показатели животноводства растут. | Одной из причин распространения мифов о заведомой неэффективности с/х в России был провал сельскохозяйственного производства в 1990-х гг. Однако в начале 2000-х гг. в аграрном секторе был наведен порядок, организована выдача сельхозкредитов, и теперь сельское хозяйство является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. В 2014 г. в России был собран [http://sdelanounas.ru/blogs/54647/ рекордный с 1990 года урожай зерновых] (более [http://sdelanounas.ru/blogs/55456/ 110 млн тонн]), производство мяса птицы превысило лучшие советские показатели, производство свинины почти достигло уровня РСФСР, отстаёт лишь производство мяса крупного рогатого скота, в целом же показатели животноводства растут. | ||

=== Плюсы холодного климата === | |||

Холодный северный климат в значительной мере улучшает эпидемиологическую обстановку в отношении множества опаснейших заболеваний, распространённых в экваториальном и тропическом поясах. Возбудители и переносчики этих болезней (насекомые, типа мухи цеце) не выживают в холодных условиях. Зима даёт возможность северным жителям на полгода и более передохнуть от назойливых насекомых, да и многие опасные виды на севере не живут (например, ядовитые пауки и скорпионы). | |||

===Плюсы холодного климата=== | |||

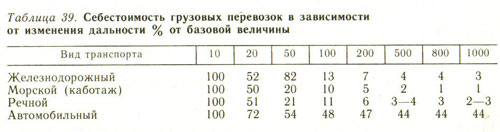

[[Файл:Себестоимость грузовых перевозок в зависимости от изменения дальности.jpg|thumb|500px]] | [[Файл:Себестоимость грузовых перевозок в зависимости от изменения дальности.jpg|thumb|500px]] | ||

Версия от 23:20, 21 января 2015

| Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |

Мифы об экономической неэффективности территории России распространены не только в среде либералов-несистемщиков и западных русофобов, но даже в среде российских патриотов. Регулярно встречаются утверждения о том, что экономика России якобы заведомо неконкурентоспособна из-за большой территории, континентального характера страны и прочих природных условий. Вот ключевые утверждения сторонников такого рода мифов:

Холодный климат: из-за холодного климата в России невозможно создание достаточно эффективного сельского хозяйства, а необходимость огромных затрат энергии на отопление снижает как эффективность промышленности, так и качество жизни и экономические возможности обычных граждан, которым приходится оплачивать тепло зимой.

Большие расстояния и низкая плотность населения: российская экономика неэффективна из-за огромных размеров страны, а следовательно огромных расстояний и больших транспортных расходов на перевозки, а низкая плотность населения увеличивает расходы на инфраструктуру и мешает быстрому распространению передовых технологий.

Дефицит выходов к морям: у России почти нет выходов к незамерзающим морям и основная часть населения проживает вдалеке от морских побережий, тогда как морские перевозки являются наиболее дешёвыми и эффективными, а море является созданным самой природой «естественным объектом инфраструктуры», доступа к которому Россия в основном лишена.

Наиболее известной работой по этой теме является книга Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», в которой утверждается, что из-за таких особенностей России, как суровый климат и большие расстояния, повышающие ресурсоёмкость и энергоёмкость производства, для России непригодна либеральная экономика и пагубно участие в свободном мировом рынке, где российские товары окажутся в основном неконкурентоспособны. По мнению Паршева, чтобы избежать краха государства и вымирания населения, Россия должна отойти от либерализма и перейти к сравнительно автаркичной экономике, ориентированной на внутренний рынок (полная автаркия, то есть внутренняя замкнутость, конечно же, невозможна). Отчасти с этими предложениями можно согласиться — книга вышла в 1999 г., когда негативные последствия либеральных реформ 1990-х стали уже полностью очевидны — и в 2000-е гг. экономика России росла во многом за счёт восстановления роста внутреннего рынка. Однако базовые тезисы о географически обусловленной неэффективности российской экономики во многом мифологичны и требуют опровержения.

Хотя указанные выше проблемы (холодный климат, большие расстояния, дефицит выходов к морям) в России действительно имеют место, не следует забывать, следующее:

- Во-первых, технологии позволяют во многом устранить последствия связанных с географией и природными условиями проблем.

- Во-вторых, эти проблемы являются оборотной стороною некоторых существенных преимуществ (огромная территория богата ресурсами, а климат и ограниченность выходов к тёплым морям неоднократно способствовали отражению вторжений с Запада).

- В-третьих, другие страны мира также испытывают разнообразные проблемы из-за своих географических особенностей.

Холодный климат

Россия может с некоторыми оговорками считаться самой холодной страной на Земле. Среднегодовая температура в России, если брать всю территорию, равняется минус 5,5°, тогда как среднегодовая температура в Исландии — + 1,2° градуса, а в Швеции она составляет + 4° градуса. Для всей территории Канады среднегодовая температура составляет −4,4°, однако канадцы расселены так, что в целом живут при среднегодовой +5,8°. [1][2] Холоднее России только Антарктида и Гренландия, причём первая не населена и находится за пределами территорий каких-либо государств, а вторая является автономией Дании и имеет столь низкую среднюю температуру за счёт огромного ледника в центре, тогда как немногочисленное население в основном проживает в прибрежных районах с морским климатом, который лишь немного суровее исландского.

Примерно 70 % территории России имеют официальный статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, где наличествуют суровые климатические условия. В этих районах живет чуть более 11,5 миллиона человек. Хотя плотность населения здесь весьма низкая (1 человек на кв. км), но все же российский Север на порядок многолюднее, чем американский или канадский — самые пустынные северные округа РФ не так пусты, как северные территории Канады. [3]

Однако всё же более 90 % населения России в срединной полосе расселения, занимающей около трети территории страны на западе, юго-западе, и юге. И хотя среднегодовая температура для территории России составляет −5,5°С, однако если рассчитывать её в среднем для населения, то это будет уже +2,8° (больше, чем в Исландии, и всего на градус меньше, чем в Щвеции). Для канадца зима (период с отрицательными температурами) в среднем длится 125 дней, для россиянина — 143 дня, для жителя европейской части России — 133 дня, а для шведа — 94 дня.[4]

Таким образом, климат в основной зоне расселения России лишь несколько суровей климата в канадской зоне расселения (на 1-2 недели длиннее зима и на три градуса холоднее). Однако сама основная зона расселения в России неоднородна, и значительная часть россиян (в Приморье, на западной границе, на Северном Кавказе) проживает в условиях, сопоставимых со Скандинавией или самым югом Канады, а часть жителей России вообще живёт в субтропиках (черноморское побережье Крыма и Кавказа).

Затраты на отопление

Сторонники геофатализма утверждают, что из-за более сурового климата любая экономическая деятельность (производство продукции, проведение работ, оказание услуг), да и вообще проживание в России требует существенно большего расхода энергоносителей. На них приходится тратить дополнительные деньги, отчего российская продукция при прочих равных условиях получается более дорогой. Да и зарплату работникам приходится платить из-расчёта на то, что они должны себя не только прокормить, но и обогреть. Из-за этого, а также из-за повышенных расходов на строительство приспособленной к холодному климату инфраструктуры, Россия якобы является куда менее привлекательной страной для инвестиций.

Однако все эти рассуждения были бы верны только в том случае, если бы единственным экономическим достоянием России была бы дешевая рабочая сила. Но это не так — в России рабочая сила сравнительно высококвалифицированная, есть собственные высокие технологии и уникальные продукты, а также, разумеется, есть огромные природные богатства, в которые всегда выгодно инвестировать. В условиях достаточно высоких зарплат инвестору неважно, потратят ли их работники на отопление или на дополнительное потребление.

Не стоит забывать, что если России приходится тратиться на отопление, то южным странам, наоборот, приходится тратиться на кондиционирование воздуха.

Так, по некоторым данным, энергозатраты на отопление всей Российской Федерации примерно равны затратам Калифорнии на кондиционирование.[5] Известно, что при общих затратах на энергию 220—235 кВт·ч/м² в год в самых современных зданиях в Сингапуре и Малайзии затраты на кондиционирование составляет 64 %,[6] тогда как в России ещё «в начале 1990 гг. планировалась в качестве основного нормативного показателя величина удельного годового расхода тепла не более 180 кВт·ч/м²», [7] то есть климатические затраты в Юго-Восточной Азии лишь немногим менее российских.[1]

Проведенные некоторыми исследователями расчёты показывают, что не видно никакой явной зависимости и нет никакого явно отрицательного влияния холодного климата на экономическую эффективность страны (выражаемую в величине подушевого ВВП). Множество сравнительно холодных северных стран — Канада. Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия — являются вполне богатыми и успешными, куда богаче большинства более южных государств. Даже внутри самой России благосостояние более холодных регионов чуть выше, чем у более теплых.[8]

Дополнительные затраты на инфраструктуру

В России помимо инфраструктурных затрат на отопительную систему (каждое предприятие или посёлок должно иметь котельную) приходится делать и другие инфраструктурные затраты. Дома приходится строить с толстыми, не проводящими тепло стенами, а не с тонкими стенками, как в большинстве других стран. Коммуникации приходится прокладывать в промерзающей каждый год земле, а на Севере и в Сибири так и вовсе в вечной мерзлоте, что требует особых технологий строительства и прокладки инженерных сооружений. Из-за частого перехода температуры через отметку 0 °C и постоянного замерзания/размерзания воды в грунте дороги в России гораздо быстрее трескаются и приходят в разбитое состояние, чем в более теплых странах.

Однако нельзя забывать, что другие страны также зачастую вынуждены делать повышенные затраты на инфраструктуру и строительство из-за местных условий. Во-первых, как указано выше, в южных странах приходится тратиться на кондиционирование. Но есть немало других сложностей. Так, в Японии, Китае и многих других странах Азии и Латинской Америки, находящихся в сейсмоопасных зонах, приходится строить устойчивые к землетрясениям дома и сооружения. В горных странах — Швейцария, Норвегия и т. д. — повышены расходы на дорожное строительство (зачастую необходимы дорогие по стоимости мосты и тоннели), равно как и расходы инженерную защиту от лавин, камнепадов и т. д. В таких странах, как Индонезия и Исландия, большую опасность представляют вулканы, что вносит свои ограничения на строительство и освоение территорий. Во многих низменных и прибрежных регионах — Пакистан, Бангладеш, юг США и т. д. — большой ущерб приносят ураганы и наводнения, регулярно уничтожающие инфраструктуру и вынуждающие строить специальные защитные сооружения.

В основной зоне расселения России этих проблемы почти не встречаются — значимые землетрясения бывают только в южных горных областях, разрушительные ураганы относительно редки и слабы, сток рек в Европейской части страны и на юге Западной Сибири зарегулирован водохранилищами, а Санкт-Петербург с недавних пор защищён от наводнений дамбой.

Эффективность сельского хозяйства

Полнейшим мифом является утверждение о том, что из-за холодного климата в России невозможно создать эффективное сельское хозяйство.

Россия — это огромная страна, расположенная в различных климатических зонах (от субтропиков в Сочи и Крыму до арктических пустынь на севере) и в её южных российских регионах климат для сельского хозяйства в целом довольно благоприятен. В Сочи выращивается чай, в Крыму, на Северном Кавказе и даже на Алтае выращивается виноград и делается вино.

На юге России растениеводство является исключительно выгодным бизнесом. Так, рентабельность производства зерна на Кубани составляет 100 %. [9] Хотя на большей части территории юга России действует континентальный климат с холодными зимами и жарким летом, это не мешает высокой урожайности.

Зимы в России действительно холодные, но зато и лето жаркое и даёт много тепла. При этом весеннее таяние снегов даже способствует плодородию почвы, а сравнительная редкость дождей во второй половине лета благоприятствует сбору и сохранению урожая. Более существенной проблемой для российского сельского хозяйства исторически являлся не зимний холод, а условия увлажнения — на болотистом севере слишком влажно, а на юге наоборот, слишком сухо, и в целом на юге и в центре страны время от времени случаются губительные для урожая засухи. Однако за последние полтораста лет такие мероприятия, как осушение болот на севере и высаживание лесополос и мелиорация на юге существенно улучшили сельскохозяйственные условия. Что касается засух, то и с ними отчасти можно бороться за счёт мелиорации, а высокий урожай в незасушливые годы и сделанные на его основе запасы вполне достаточны для обеспечения как внутренних потребностей, так и экспорта.

На юге Европейской России и юге Сибири сосредоточена основная часть мирового чернозёма — плодороднейшего типа почвы. Но и там, где почва менее плодородна, её всегда можно использовать по крайней мере для выпаса животных или выращивания кормовых культур. При этом по площади сельскохозяйственных земель различного назначения Россия занимает одно из первых мест в мире (что неудивительно для крупнейшего по площади государства), и в условиях низкой плотности населения качество земель с избытком компенсируется их количеством. Основная же часть неиспользуемых в сельском хозяйстве земель покрыта лесом (крупнейшим в мире по совокупной площади) — экспорт леса, лесопереработка и целлюлозно-бумажная промышленность занимают заметное место в экономике России.

В северных регионах России также можно с успехом развивать эффективные сельскохозяйственные предприятия. Это подтверждается как опытом самой России, так и опытом Финляндии, Швеции и Канады, сельское хозяйство которых работает в основном в тех же условиях, что и северная и центральная Россия. Залогом успеха является региональная сельскохозяйственная специализация — если в южных регионах выгодно развивать зерноводство (в особенности выращивать пшеницу и кукурузу), то на севере выгоднее развивать животноводство, а также высаживать менее теплолюбивые сорта культурных растений (рожь, ячмень, овёс, картофель, лён).

Современные технологии животноводства и птицеводства позволяют значительно сглаживать влияние климатического фактора на производство — был бы корм для животных и птицы. В современном растениеводстве урожай во многом зависит от доступности искусственных удобрений, а Россия является одним из крупнейших их производителей.

Наконец, природные условия России способствуют развитию ряда эксклюзивных производств — пчеловодства, сбора натуральных ягод, трав и грибов. Также Россия известна во всём мире как производитель и экспортёр икры, а моря России, особенно дальневосточные, содержат значительные запасы рыбы.

Одной из причин распространения мифов о заведомой неэффективности с/х в России был провал сельскохозяйственного производства в 1990-х гг. Однако в начале 2000-х гг. в аграрном секторе был наведен порядок, организована выдача сельхозкредитов, и теперь сельское хозяйство является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. В 2014 г. в России был собран рекордный с 1990 года урожай зерновых (более 110 млн тонн), производство мяса птицы превысило лучшие советские показатели, производство свинины почти достигло уровня РСФСР, отстаёт лишь производство мяса крупного рогатого скота, в целом же показатели животноводства растут.

Плюсы холодного климата

Холодный северный климат в значительной мере улучшает эпидемиологическую обстановку в отношении множества опаснейших заболеваний, распространённых в экваториальном и тропическом поясах. Возбудители и переносчики этих болезней (насекомые, типа мухи цеце) не выживают в холодных условиях. Зима даёт возможность северным жителям на полгода и более передохнуть от назойливых насекомых, да и многие опасные виды на севере не живут (например, ядовитые пауки и скорпионы).

Большие расстояния

Выход к морям

См. также

Ссылки

- Маленькая заметка о новой индустриализации — обсуждение вопроса на Aftershock

- О климатическом неравенстве стран. Анатолий Вассерман

- ↑ Исторически южные страны вплоть до новейшего времени имели очень ограниченные технические возможности по поддержанию нормальной температуры в помещениях — для этого строились подвалы и прочие специальные сооружения, куда не проникали солнечные лучи и воздух оставался холодным. Но по большей части южанам приходилось — и до сих пор приходится, на самом деле — прибегать к сиесте, то есть попросту останавливать экономическую деятельность в наиболее жаркие часы дня. Жителям России в этом плане было куда легче, так как обогреть помещение было технически проще, чем охладить, а количество слишком жарких или слишком холодных дней в России меньше, чем жарких дней в тропиках, когда в полдень нельзя работать (тем более, что основные холода в России да и во всем мире бывают ночью, когда люди спят, а не работают).