Знаменитые государственные деятели России: различия между версиями

AlexBond (обсуждение | вклад) |

AlexBond (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 602: | Строка 602: | ||

Василий II.jpg|'''[[rwp:Василий II Тёмный|Василий II Тёмный]]''' — Государь и Великий князь всея Руси, по итогам [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]] окончательно утвердил [[rwp:Первородство|прямое престолонаследие]] и укрепил центральную власть (отменив большинство [[rwp:Удел|уделов]]); [[rwp:Московско-новгородская война (1456)|начал присоединение Новгорода]] к Москве; при нём Русская Церковь стала независимой | Василий II.jpg|'''[[rwp:Василий II Тёмный|Василий II Тёмный]]''' — Государь и Великий князь всея Руси, по итогам [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]] окончательно утвердил [[rwp:Первородство|прямое престолонаследие]] и укрепил центральную власть (отменив большинство [[rwp:Удел|уделов]]); [[rwp:Московско-новгородская война (1456)|начал присоединение Новгорода]] к Москве; при нём Русская Церковь стала независимой | ||

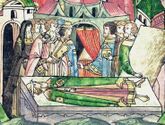

Свадьба Василия II и Марии Ярославны. Фрагмент миниатюры ЛЛС.jpg|'''[[rwp:Мария Ярославна|Мария Боровская]]''' — Великая княгиня Московская, жена и соправительница Василия II Тёмного (в период после его ослепления); правнучка боярина [[rwp:Кошка, Фёдор Андреевич|Фёдора Кошки]] (предка [[rwp:Романовы|Романовых]]); мать Ивана III Великого | Свадьба Василия II и Марии Ярославны. Фрагмент миниатюры ЛЛС.jpg|'''[[rwp:Мария Ярославна|Мария Боровская]]''' — Великая княгиня Московская, жена и соправительница [[rwp:Василий II Тёмный|Василия II Тёмного]] (в период после его ослепления); правнучка боярина [[rwp:Кошка, Фёдор Андреевич|Фёдора Кошки]] (предка [[rwp:Романовы|Романовых]]); мать [[rwp:Иван III Васильевич|Ивана III Великого]] | ||

Фреска Юрия IV Звенигородского из Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.jpg|'''[[rwp:Юрий Дмитриевич|Юрий Звенигородский]]''' — брат Василия I, дядя Василия II, князь в [[rwp:Звенигородское княжество|Звенигороде]] и [[rwp:Галич-Мерьское княжество|Галиче]], глава крупнейшего русского похода на [[rwp:Волжская Булгария|Булгарию]] и [[rwp:Золотая Орда|Орду]] <!--, в ходе которого взял 14 городов-->(1399), <!-- окончательно присоединил Нижний Новгород (1414),--> дважды стал великим князем в ходе [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]], при нём на московских монетах впервые появился [[rwp:Георгий Победоносец|Георгий Победоносец]] ([[rwp:Герб Москвы|герб Москвы]])<!--Юрий Звенигородский (фреска Архангельского собора в Москве).jpg--> | Фреска Юрия IV Звенигородского из Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.jpg|'''[[rwp:Юрий Дмитриевич|Юрий Звенигородский]]''' — брат [[rwp:Василий Дмитриевич|Василия I]], дядя [[rwp:Василий II Тёмный|Василия II]], князь в [[rwp:Звенигородское княжество|Звенигороде]] и [[rwp:Галич-Мерьское княжество|Галиче]], глава крупнейшего русского похода на [[rwp:Волжская Булгария|Булгарию]] и [[rwp:Золотая Орда|Орду]] <!--, в ходе которого взял 14 городов-->(1399), <!-- окончательно присоединил Нижний Новгород (1414),--> дважды стал великим князем в ходе [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]], при нём на московских монетах впервые появился [[rwp:Георгий Победоносец|Георгий Победоносец]] ([[rwp:Герб Москвы|герб Москвы]])<!--Юрий Звенигородский (фреска Архангельского собора в Москве).jpg--> | ||

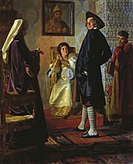

Makovsky - boyarynia.jpg|'''[[rwp:Анастасия Васильевна (княгиня киевская)|Анастасия Киевская]]''' — сестра Василия II, княгиня Киевская (жена князя <!--слуцкого, копыльского и--> [[rwp:Олелько Владимирович|Олелько]]); её брак укрепил мир Москвы с Литвою<!-- и союз с южнорусскими князьями в Литве, а также на время сохранить единство Русской Церкви-->; помогла Василию II отстоять престол в войне Золотого пояса; мать последнего киевского князя [[rwp:Семён Олелькович|Семёна Олельковича]] и [[rwp:Евдокия Олельковна|Евдокии Олельковны]] — жены господаря Молдавии [[rwp:Стефан III Великий|Стефана III Великого]] | Makovsky - boyarynia.jpg|'''[[rwp:Анастасия Васильевна (княгиня киевская)|Анастасия Киевская]]''' — сестра [[rwp:Василий II Тёмный|Василия II]], княгиня Киевская (жена князя <!--слуцкого, копыльского и--> [[rwp:Олелько Владимирович|Олелько]]); её брак укрепил мир Москвы с Литвою<!-- и союз с южнорусскими князьями в Литве, а также на время сохранить единство Русской Церкви-->; помогла Василию II отстоять престол в [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войне Золотого пояса]]; мать последнего киевского князя [[rwp:Семён Олелькович|Семёна Олельковича]] и [[rwp:Евдокия Олельковна|Евдокии Олельковны]] — жены господаря Молдавии [[rwp:Стефан III Великий|Стефана III Великого]] | ||

Юрий Лугвенович Мстиславский.jpg|'''[[rwp:Юрий Лугвенович|Юрий Мстиславский]]''' — литовско-русский князь, выборный князь в Новгороде и Смоленске, при нём был построен [[Крупные_российские_проекты_(Василий_II,_1425-1462)#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B0_.D0.B2_.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.BD.D0.B5.C2.A0.E2.80.94_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82|каменный Новгородский детинец]]; командовал смоленским полком в [[rwp:Грюнвальдская битва|Грюнвальдской битве]], родоначальник князей [[rwp:Мстиславские|Мстиславских]] | Юрий Лугвенович Мстиславский.jpg|'''[[rwp:Юрий Лугвенович|Юрий Мстиславский]]''' — литовско-русский князь, выборный князь в Новгороде и Смоленске, при нём был построен [[Крупные_российские_проекты_(Василий_II,_1425-1462)#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B0_.D0.B2_.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.BD.D0.B5.C2.A0.E2.80.94_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82|каменный Новгородский детинец]]; командовал смоленским полком в [[rwp:Грюнвальдская битва|Грюнвальдской битве]] (1410), родоначальник князей [[rwp:Мстиславские|Мстиславских]] | ||

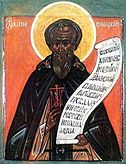

Икона. Иона Митрополит..jpg|'''[[rwp:Иона Московский|Иона Московский]]''' — первый автокефальный (независимый от Константинополя) митрополит Русской Православной Церкви (которая отвергла [[rwp:Ферраро-Флорентийский собор|Ферраро-Флорентийскую унию]] с Римом); сыграл большую роль в централизации власти в Московском государстве, святой | Икона. Иона Митрополит..jpg|'''[[rwp:Иона Московский|Иона Московский]]''' — первый автокефальный (независимый от Константинополя) митрополит [[rwp:Русская Православная Церковь|Русской Православной Церкви]] (которая в 1448 г. отвергла [[rwp:Ферраро-Флорентийский собор|Ферраро-Флорентийскую унию]] с Римом); сыграл большую роль в централизации власти в Московском государстве, святой | ||

Зосима, Савватий и Герман Соловецкие.jpg|'''[[rwp:Зосима Соловецкий|Зосима]]''', '''[[rwp:Савватий Соловецкий|Савватий]]''' и '''[[rwp:Герман Соловецкий|Герман Соловецкие]]''' — основатели Соловецкого монастыря на Белом море — знаменитейшего из северных монастырей России, сыгравшего большую роль в освоении Севера; святые | Зосима, Савватий и Герман Соловецкие.jpg|'''[[rwp:Зосима Соловецкий|Зосима]]''', '''[[rwp:Савватий Соловецкий|Савватий]]''' и '''[[rwp:Герман Соловецкий|Герман Соловецкие]]''' — основатели [[rwp:Соловецкий монастырь|Соловецкого монастыря]] на Белом море (1429) — знаменитейшего из северных монастырей России, сыгравшего большую роль в освоении Севера; святые | ||

Василий Косой-Оболенский.jpg|'''[[rwp:Василий Иванович Косой Оболенский|Василий Косой Оболенский]]''' — воевода Василия II, разгромил ордынцев в [[rwp:Битва на реке Листани|лыжной битве на реке Листани]] (первое сражение с участием [[rwp:Казачество|казачества]]); победил в решающем сражении [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]] [[rwp:Битва под Галичем|под Галичем-Мерьским]] | Василий Косой-Оболенский.jpg|'''[[rwp:Василий Иванович Косой Оболенский|Василий Косой Оболенский]]''' — воевода [[rwp:Василий II Тёмный|Василия II]], разгромил ордынцев в [[rwp:Битва на реке Листани|лыжной битве на реке Листани]] (1443, первое сражение с участием [[rwp:Казачество|казачества]]); победил в решающем сражении [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войны Золотого пояса]] [[rwp:Битва под Галичем|под Галичем-Мерьским]] (1450) | ||

Макарий Желтоводский-Унженский.jpg|'''[[rwp:Макарий Желтоводский|Макарий Желтоводский-Унженский]]''' — основал несколько монастырей на восточных границах Руси, в том числе [[rwp:Желтоводский Макариев монастырь|Желтоводский Макариев монастырь]], чем способствовал распространению христианства в Поволжье; святой | Макарий Желтоводский-Унженский.jpg|'''[[rwp:Макарий Желтоводский|Макарий Желтоводский-Унженский]]''' — основал несколько монастырей на восточных границах Руси, в том числе [[rwp:Желтоводский Макариев монастырь|Желтоводский Макариев монастырь]] (1434), чем способствовал распространению христианства в Поволжье; святой | ||

Архиепископ_новгородский_Евфимий_II.jpg|'''[[rwp:Евфимий II (архиепископ Новгородский)|Евфимий II Новгородский]]''' — архиепископ, при нём построен каменный [[rwp:Владычный двор|Владычный двор]]<!--(в том числе готическая [[rwp:Владычная палата|Владычная палата]])-->, завершено строительство каменного Новгородского кремля, построена [[rwp:Часозвоня (Великий Новгород)|первая новгородская часозвоня]]; миротворец, последний раз примирил Новгород с Москвою; святой<!--Святитель_Евфимий,_архиепископ_Новгородский_Рельеф_с_крышки_раки.jpg--> | Архиепископ_новгородский_Евфимий_II.jpg|'''[[rwp:Евфимий II (архиепископ Новгородский)|Евфимий II Новгородский]]''' — архиепископ, при нём построен каменный [[rwp:Владычный двор|Владычный двор]] (1433)<!--(в том числе готическая [[rwp:Владычная палата|Владычная палата]])-->, завершено строительство каменного [[rwp:Новгородский детинец|Новгородского кремля]], построена [[rwp:Часозвоня (Великий Новгород)|первая новгородская часозвоня]]; миротворец, последний раз примирил Новгород с Москвою; святой<!--Святитель_Евфимий,_архиепископ_Новгородский_Рельеф_с_крышки_раки.jpg--> | ||

Воины на макете памятника Ивану III Великому скульптора Виктора Воробьёва.jpg|'''[[rwp:Басёнок, Фёдор Васильевич|Фёдор Басёнок]]''' и '''[[rwp:Иван Васильевич Стрига Оболенский|Иван Стрига Оболенский]]''' — воеводы Василия II и Ивана III, одержали ключевые победы в междоусобной войне Золотого пояса | Воины на макете памятника Ивану III Великому скульптора Виктора Воробьёва.jpg|'''[[rwp:Басёнок, Фёдор Васильевич|Фёдор Басёнок]]''' и '''[[rwp:Иван Васильевич Стрига Оболенский|Иван Стрига Оболенский]]''' — воеводы [[rwp:Василий II Тёмный|Василия II]] и [[rwp:Иван III Васильевич|Ивана III]], одержали ключевые победы в междоусобной [[rwp:Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)|войне Золотого пояса (1425–1453)]], положили [[rwp:Московско-новгородская война (1456)|начало]] присоединению Новгорода к Москве ([[rwp:Сражение под Русой|битва под Русой]] 1456 г.) | ||

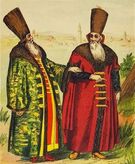

Татарин из книги Герберштейна.jpg|'''[[rwp:Касим-хан (Касимовское ханство)|Касим-хан]]''' — казанский царевич (сын первого казанского хана [[rwp:Улу-Мухаммед|Улу-Мухаммеда]]), перешёл на московскую службу при Василии II и положил начало сословию [[rwp:Служилые татары|служилых татар]] в России (первый правитель [[rwp:Касимовское ханство|Касимовского ханства]], вассального Москве) | Татарин из книги Герберштейна.jpg|'''[[rwp:Касим-хан (Касимовское ханство)|Касим-хан]]''' — казанский царевич (сын первого казанского хана [[rwp:Улу-Мухаммед|Улу-Мухаммеда]]), перешёл на московскую службу при [[rwp:Василий II Тёмный|Василии II]] и положил начало сословию [[rwp:Служилые татары|служилых татар]] в России (первый правитель [[rwp:Касимовское ханство|Касимовского ханства]], вассального Москве) | ||

</gallery> | </gallery> | ||

Версия от 17:56, 22 октября 2022

Здесь собран список знаменитых государственных деятелей России за всю её историю, включая Древнюю Русь, Великое Княжество Московское, Царство Русское, Российскую Империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.

В списке перечислены:

- известнейшие правители России (монархи, генсеки, президенты, премьеры);

- сыгравшие важную роль супруги правителей;

- выдающиеся военачальники (занимавшиеся также административной деятельностью);

- выдающиеся советники монархов, министры, дипломаты, законодатели, правоохранители;

- выдающиеся руководители регионов и городов (князья, посадники, губернаторы, мэры);

- крупнейшие строители и фортификаторы, основатели новых городов;

- сыгравшие важную государственную роль предприниматели и промышленники, основатели и реформаторы крупных отраслей экономики;

- администраторы и реформаторы в сфере образования, науки и культуры, политические лидеры Русской церкви;

- путешественники и миссионеры, присоединившие новые земли;

- некоторые важнейшие общественные деятели, публицисты и идеологи, крупнейшие меценаты и благотворители.

В список включены жители России, СССР или Руси вне зависимости от этнической принадлежности, как рождённые на территории России, так и приехавшие из других стран и проведшие в России значительную часть жизни.

Характер и уровень достижений, достаточных для включения человека в этот список, можно определить лишь приблизительно. Ориентировочные критерии:

- исключительно важная и при этом преимущественно позитивная роль в развитии истории и культуры России;

- наличие достижений мирового уровня (в зависимости от рода деятельности);

- высочайший уровень «известности» (упоминаемости в СМИ, учебниках, в произведениях современной культуры) — является дополнительным, но не обязательным критерием (многие важнейшие по факту исторические деятели остаются малоизвестными публике).

Древняя Русь

Легендарная эпоха (до 839)

Словен, Рус и Волхв — легендарный вождь ильменских словен (приведший их на берега озера Ильмень), его брат и сын (в честь которых, согласно этимологической легенде, названы город Старая Русса и река Волхов) *

Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь — легендарные славянские князья в земле полян, основатели города Киева (жили, по разным версиям, от V-VI веков до времён Рюрика в 850-е)

Маджак (Мешко) Волынский — древний правитель волынян, которому повиновались «цари» других славняских племён до их окончательного разделения (согласно арабским авторам X века) **

Кубрат, Котраг и Аспарух – хан-основатель Великой Булгарии (в Причерноморье VII века) и его сыновья: хан Котраг – основатель Волжской Булгарии, хан Аспарух – основатель Дунайской Болгарии

Регнальд и прочие конунги Гардарики – легендарные вожди на землях (будущей) Руси согласно скандинавским сагам (вероятно, правители Ладоги и других варяжских поселений); Регнальд участвовал в битве при Бравалле VIII века

Эпоха Рюрика (~862—879) и первых русов (до 862)

Рюрик — первый летописный русский князь, основал единое государство в Северной Руси и род Рюриковичей, которые владели русскими землями более 700 лет; основал новую столицу в Новгороде (Рюриково городище)

Синеус и Трувор — братья Рюрика, призванные вместе с ним княжить в северные земли; первые князья в Белоозере и Изборске

Ефанда Урманская — жена Рюрика, первая русская княгиня (имя известно по поздним летописям); мать Игоря I Старого и прародительница рода Рюриковичей

Гостомысл — легендарный старейшина ильменских словен, инициатор призвания варягов (известен по поздним источникам, которые также называют его дедом Рюрика по материнской линии, через дочь Умилу)[1]

Послы народа Рос — первые представители народа русь, упоминаемые в исторических источниках (Бертинские анналы), посланники к византийскому императору Феофилу, на обратном пути оказавшиеся у франкского короля Людовика I Благочестивого в 839 году

Бравлин — первый названный по имени в исторических источниках русский князь, воевал с Византией в 830-х годах и перешёл в христианство (согласно русской редакции «Жития Стефана Сурожского» XV века)

Эпоха Олега Вещего (~879—912)

Олег Вещий — воевода Рюрика и правитель[2] при молодом князе Игоре Рюриковиче, присоединил Смоленск и Киев к Новгороду, положив начало Киевской Руси; подчинил все племена по Днепру и взял под контроль путь из варяг в греки; осадил Царьград (907) и заключил договор с Византией

- Аскольд и Дир мозаики.jpg

Аскольд и Дир — согласно летописи, бояре князя Рюрика; овладели Киевом и совершили морской поход на Царьград (860); возможно, первыми из руси приняли крещение (т.н. Фотиево, или Аскольдово крещение)

Князь Чёрный[3] и Переяслав — легендарные основатели Чернигова и Переяславля-Южного (позднее имя Переяслава перешло также на Переяславль-Залесский и Переяславль-Рязанский – первоначальное название нынешней Рязани)

Лаборец Ужгородский — полулегендарный князь белых хорватов в Закарпатье (до его завоевания венграми), с которым связано основание города Ужгорода[4]

Карл, Фарлаф, Вермуд, Рулав и Стемид — первые известные по именам русские послы; заключили с Византией договор 907 года и договор 911 года (первые в истории Руси дипломатические документы, в которых упомянут древнейший Закон Русский)

Рюриковна — гипотетическая дочь Рюрика, первая русская княжна, прародительница одной из первых боковых ветвей Рюриковичей (упомянутых в договоре с Византией 944 года)[5]

Эпоха Игоря I Старого (~912—945)

Игорь I Старый — князь Киевский, присоединил к Руси земли уличей и тиверцев у Чёрного моря, построил крупнейший по летописям древнерусский флот (1-10 тысяч кораблей) и успешно (в итоге) воевал с Византией; заключил торговый договор с греками (944)

Алмуш Булгарский — эльтебер Волжской Булгарии, при котором был основан Болгар и произошло принятие ислама булгарами; союзник и, возможно, вассал Руси (с помощью русов добился независимости от Хазарии и перевода торговых потоков с Донского на Волжский путь)

Свенельд Черномор — воевода при 4-х русских князьях (начиная с Игоря I), покорил уличей и впервые расширил границы Руси до Чёрного моря; подавил восстание древлян; полководец князя Святослава I; регент при Ярополке I

Бьёрн Шкура — норвежский купец и путешественник, сделавший состояние на торговле мехами с Новгородом («ездок в Новгород»); один из первопоселенцев в Исландии **

Ивор, Вуефаст и Искусеви — старшие в списке послы, заключившие договор с Византией 944 года, в котором впервые упомянута Русская земля (самоназвание Древней Руси)

Володислав и Предслава — первые (наряду со Святославом I) представители русского княжеского рода со славянскими именами (известны по договору 944 года); Предслава, возможно, жена Святослава I и мать Ярополка I *[6]

Олег Моравский — легендарный князь Моравии родом из Руси, родственник княгини Ольги; вернулся на Русь и сыграл большую роль в распространении христианства в стране; один из прототипов богатыря Ильи Муромца (Муравленина)***

Игорь и Акун — племянники Игоря I по договору 944 года; предположительно, один из них мог быть князем в Чернигове, а второй — первым князем в Смоленске[7]

Мал Древлянский — известнейший из исторических славянских князей Древней Руси, правитель древлян, предположительный отец воеводы-богатыря Добрыни и Малуши (матери Владимира Великого)

Эпоха Ольги (~945—964), Святослава I (~964—972) и Ярополка I (~972—978)

Ольга Мудрая — жена Игоря I, княгиня-регент при своём сыне Святославе I, первая женщина и первая христианка среди русских правителей; начала каменное строительство в Киеве и провела первую на Руси налоговую реформу, установив «погосты и дани» (947); первая русская святая (равноапостольная)

Асмуд Кормилец — дядька-воспитатель и воевода князя Святослава I Храброго, вместе с воеводой Свенельдом подавил восстание древлян (945); предположительно, правил Новгородом вместе с юным Святославом I[8]

Григорий Ильинский — первый известный по имени русский священник, служивший в первом известном русском храме (церковь святого Ильи в Киеве); духовни́к и вероятный креститель княгини Ольги, участник её посольства в Царьград (955)

Святослав I Храбрый — князь Киевский, нанёс решающее поражение Хазарии (965), взял под контроль путь из варяг в арабы; присоединил к Руси земли на Дону (Белая Вежа) и в Крыму (Тмутаракань), впервые обложил данью вятичей[9], разгромил Болгарское царство (969)

Сфенкел, Икмор Великан и Волк — полководцы Святослава I, командующие в его войнах с Болгарским царством и Византийской империей (а также, вероятно, в войнах с Волжской Булгарией и Хазарским каганатом)[10]

Улеб Игоревич — полководец Святослава I (его младший или двоюродный/троюродный брат), участник походов в Болгарию, глава христианской части русской дружины (согласно поздним летописям); возможно, первый крестившийся мужчина из рода Рюриковичей[11]

Ярополк I Добрый — князь Киевский, старший сын Святослава I, впервые на Руси начал монетную чеканку («псевдодирхемы Ярополка»)[1], нанёс крупное поражение печенегам и впервые принял их на постоянную русскую службу

Претич Хитрый — воевода с «той стороны Днепра» (вероятно, из Чернигова); с помощью военной хитрости спас Киев (где находилась Ольга и её внуки-княжичи) от взятия печенегами в 968 году, заключил мир с печенежским ханом

Малуша Любечанка — мать Владимира I, сестра воеводы Добрыни, первый известный управляющий княжеским хозяйством и социальный работник на Руси (ключница и милостница княгини Ольги)

Будый Коварный и Варяжко Верный – полководцы Ярополка I, позднее перешли на службу Владимиру I; Будый – воспитатель и воевода Ярослава I Мудрого (вероятно, правил Ростовом вместе с юным Ярославом I в 988–1010 гг.)

Рогволод Полоцкий — первый известный по имени летописный правитель Полоцкого княжества, родоначальник династии Рогволодовичей (через свою дочь Рогнеду); вместе с Туром — первый известный правитель на территории Беларуси

Тур Охотник — первый летописный князь Туровского княжества, основатель города Турова[12] в земле дреговичей; возможно, он же является святым Феодором Варягом — первым христианским мучеником на Руси *

Эпоха Владимира I Великого (978—1015)

Владимир I Великий — князь Киевский, начал Крещение Руси и построил первый русский каменный храм; объединил всех восточных славян, создал первые укреплённые линии на степной границе; Владимир Красное Солнышко русских былин, равноапостольный святой

Добрыня Малкович — дядя Владимира Красное Солнышко, воевода в походе на Булгарию и в период покорения Владимиром I всех восточнославянских племён; посадник и креститель Новгорода; прототип былинного богатыря Добрыни Никитича

Вышеслав Беломор — старший сын Владимира I, 22 года был князем в Новгороде; при нём произошло крещение Северной Руси, на рубеже X—XI вв. русские вышли к Белому морю и начали освоение Заволочья (Русского Севера), основаны города Руса и Торжок (по археологии)

Олаф I Трюггвассон — полководец Владимира I, герой войны с Польшей за Червенские города (первая русско-польская война); впоследствии король и креститель Норвегии (а также Исландии и Гренландии), основатель Тронхейма (первой норвежской столицы)

Волчий Хвост — воевода князей Владимира I и Святополка I на протяжение более 30 лет; окончательно присоединил племя радимичей в 984 году и, вероятно, связан с основанием городов Брянска и Курска в то же самое время (по археологии)

Рогнеда Гордая и Изяслав Тихий — языческая жена Владимира I и его сын, прародители династии полоцких князей; Рогнеда правила Полоцком в малолетство Изяслава; вместе основали город Заславль и, вероятно, подчинили часть балтских племён

Анна Багрянородная — первая христианская жена князя Владимира I, сестра византийского императора, сыграла важную роль в Крещении Руси и строительстве первых русских храмов; принесла на Русь византийские обычаи

Михаил I Сирин, Леонтий Грек и Феофилакт Севастийский — первые[13] главы Русской Церкви (митрополиты Киевские), при которых произошло Крещение Руси, началось строительство каменных храмов и широкое распространение грамотности

Торвальд Путешественник — миссионер, креститель Исландии, совершил путешествие в Иерусалим, Константинополь и Киев; основал в Полоцке монастырь святого Иоанна Крестителя (возможно, первый на Руси за пределами Киева)[14] *

Анастас Корсунянин — духовник князя Владимира, помог взять Корсунь; строитель и первый настоятель киевской Десятинной церкви (первый русский каменный храм), фактический лидер Русской Церкви в годы Крещения

Иоаким Корсунянин — первый епископ Новгородский (был им 42 года), креститель Новгорода, строитель деревянного Софийского собора — первого новгородского храма и первого на Руси многоглавого храма (13 куполов); при нём написана древнейшая книга на Руси — Новгородский кодекс; святой

«Мастера от грек» — неизвестные по именам строители Десятинной церкви — первого русского каменного храма, для которого были созданы первые на Руси мозаики и фрески (сохранились напольные орнаменты и фрагменты росписей)

Премислава Венгерская — дочь Владимира I, первая известная русская княжна, вступившая в династический брак в Европе (жена венгерского принца Ласло Лысого, бывшего, согласно ряду хроник, прародителем последующих королей Венгрии)

Феодор Ростовский — первый епископ Ростовский, креститель Северо-Восточной Руси (Ростово-Суздальской земли), способствовал возвышению города Суздаля; святой

Борис и Глеб — сыновья Владимира I, первые известные князья в Муроме[15]; были коварно убиты в междоусобной борьбе, стали первыми канонизированными русскими святыми

Эпоха Ярослава I Мудрого (1016—1054)

Ярослав I Мудрый — князь Киевский, основал Ярославль, создал «Русскую Правду» (первый на Руси свод законов); начал масштабное каменное строительство в Киеве и Новгороде; основал первые русские монастыри, первую крупную школу и библиотеку на Руси; святой

Мстислав Храбрый — князь Тьмутараканский (в Крыму и на Тамани), брат и соправитель Ярослава Мудрого; победил касожского богатыря Редедю, временно подчинил Руси Северный Кавказ, помог Ярославу отвоевать у Польши Червонную Русь

Предслава и Мария Добронега — сёстры Ярослава Мудрого; Предслава помогла Ярославу вокняжиться в Киеве; Мария — польская королева, регент при своём сыне Болеславе II Смелом, обеспечила длительный мир Руси с Польшей; мать святой чешской королевы Святославы

Иоанн I Болгарин — митрополит Киевский, способствовал просвещению Руси и возвышению города Переяславля (где построил первый каменный храм); начал прославление святых Бориса и Глеба; вероятно, участвовал в создании «Русской Правды»

Судислав Псковский — младший сын Владимира I, первый князь Псковский (был им 22 года), самый известный древнерусский заключённый (посажен Ярославом I в поруб на 20 лет) первый стал монахом среди русских князей, местночтимый святой во Пскове

Брячислав Полоцкий — племянник и, предположительно, соправитель Ярослава Мудрого, полководец в его войнах;[16]44 года княжил в Полоцкой земле, расширив её границы, основал город Браслав

Ингигерда Шведская — жена Ярослава I, мать 9 детей, из них 3 великих князя и 3 королевы; построила Софийские соборы в Киеве и Новгороде и первый женский монастырь на Руси; святая, первая из русских правителей стала монахиней

Рогволод Ульвссон — ярл Вестергётланда, посадник в Ладоге (Ингерманландии) при Ярославе Мудром, способствовал последней крупной миграции варягов на Русь и освоению земель Русского Севера; отец шведского короля Стенкиля

Лука Жидята — первый известный священник русского происхождения; автор древнейшего русского литературного текста («Поучение к братии»); в течении 30 лет епископ Новгородский, при нём был построен Софийский собор в Новгороде; святой

Владимир Молодой — князь Новгородский, старший сын Ярослава Мудрого, построил Софийский собор и первый Детинец в Новгороде, возглавил первый известный русский военный поход в Финляндию (на ямь); святой

Софийские мастера — зодчие Ярослава I, неизвестные по именам строители «трёх русских Софий» — Софийского собора в Киеве, Софийского собора в Новгороде и Софийского собора в Полоцке (крупнейшие храмы Древней Руси, построенные, вероятно, одним архитектором)

Анастасия Венгерская — старшая дочь Ярослава Мудрого, королева Венгрии, где основала несколько православных монастырей; регент при своём сыне Шаламоне, обеспечила длительный мир между Венгрией и Русью

Елизавета Норвежская — вторая дочь Ярослава Мудрого, королева Норвегии, жена Харальда Сурового (полководца и союзника Ярослава, «последнего викинга»); мать датской и шведской королевы Ингигерд Харальдсдоттир

Харальд III Суровый — полководец и зять Ярослава I Мудрого, один из командующих во 2-й войне с Польшей за Червонную Русь и в войне Ярослава с Византией; затем король Норвегии и претендент на трон Англии, с его гибелью в 1066 году закончилась эпоха викингов

Агафья Английская — третья дочь Ярослава Мудрого, жена английского принца Эдуарда Изгнанника, мать последнего англосаксонского короля Эдгара Этелинга и шотландской королевы Маргариты Святой, прародительница последующих королей Англии и Шотландии

Магнус I Добрый — приёмный сын Ярослава I Мудрого (родной сын Олафа II Святого), король Норвегии и Дании, претендент на трон Англии («Империя Северного Моря»); вернул роду Хорфагеров власть над Норвегией при поддержке Руси

Анна Французская — младшая дочь Ярослава Мудрого, королева и регент Франции (известна также как Анна Русская и Анна Киевская); прародительница всех последующих французских королей

Иларион Русин — первый митрополит Киевский русского происхождения, автор древнейшего крупного русского литературного памятника «Слово о законе и благодати», соавтор Церковного устава Ярослава; святой

Эпоха Ярославичей (1054—1093)

Изяслав I Ярославич Триумвир — князь Киевский, победил торков, присоединил к Руси земли голяди на Верхней Оке, способствовал основанию Киево-Печерской лавры; единственный из русских великих князей, побывавший в Риме

Святослав II Ярославич Книжник — князь Киевский и Черниговский, спас Русь во время первого масштабного половецкого нашествия, одержав победу в битве на Снове; основал династию черниговских князей; местночтимый святой

Всеволод I Ярославич Миролюбивый — князь Киевский и Переяславский, первый стал именоваться Князь Всея Руси; дипломат-миротворец и полиглот (знал 6 языков), при нём были окончательно покорены вятичи и присоединено Поочье

Всеслав I Чародей — 7 месяцев правил в Киеве и 54 года в Полоцке, обеспечил расцвет Полоцкой земли; построил первую крепость в Минске и первый каменный храм на территории Беларуси; укрепил власть Руси над балтскими племенами

Боян Вещий — первый известный по имени русский поэт и артист («песнотворец»), придворный певец-сказитель при князьях Мстиславе Храбром, Ярославе Мудром, Святославе II Черниговском и Романе Тмутараканском; персонаж «Слова о полку Игореве»

Антоний и Феодосий Печерские — основатели Киево-Печерской лавры — самого знаменитого из древнейших монастырей Руси, крупнейшего русского центра учёности, художеств и летописания с большой библиотекой; святые

Остромир Новгородский — посадник и воевода в Новгороде, родственник князя Изяслава I; заказчик старейшей полностью сохранившейся русской рукописной книги — Остромирова Евангелия

Гертруда Польская — жена Изяслава I, мать Ярополка Короля и Святополка II; её брак обеспечил длительный мир между Польшей и Русью; первая польская писательница, известная по имени (автор иллюминированного кодекса-молитвенника Гертруды)

Ярополк Король — князь волынский и туровский, сын и соправитель Изяслава I, вместе с отцом побывал в Риме (в Священной Римской Империи), где римский папа короновал его «королём Руси»; святой

Ода Штаденская — немецкая принцесса, княгиня Киевская, жена Святослава II; первая супруга русского монарха, чей прижизненный семейный портрет сохранился (вместе с мужем изображена в Изборнике Святослава 1073 года); её сын Ярослав – предок муромских и рязанских князей

Георгий Грек — митрополит Киевский при Изяславе I и Святославе II, первый международный публицист на Руси, автор полемического сочинения «Стязание с латиною»; при нём были прославлены первые русские святые Борис и Глеб; возможный соавтор Правды Ярославичей

Глеб Тмутараканский — сын Святослава II, князь в Тмутаракани и в Новгороде, провёл первые известные на Руси геодезические и топографические работы, измерив ширину Керченского пролива (Тмутараканский камень, 1068 г.)

Ян Вышатич — первый известный ты́сяцкий в Киеве, герой русско-половецких войн; подавил восстание волхвов на Белоозере, произведя первые в русской летописной истории следственные действия; отец святого Варлаама Печерского (первого игумена Киево-Печерского монастыря) *

Леонтий Ростовский — епископ в Ростове, миссионер, крестил финно-угорское племя меря, окончательно утвердил христианство на Северо-Востоке Руси; согласно былинам, отец богатыря Алёши Поповича; святой

Иоанн II Христов Пророк — митрополит Киевский при Всеволоде I, прекратил разделение Русской Церкви на отдельные митрополии, обеспечив её единство на следующие 200 лет; дипломат, улучшил отношения Руси с Римом и Германией **

Мария Мономахиня — греческая царевна, жена Всеволода I, мать Владимира II Мономаха, её брак закрепил длительный (на 83 года) мир с Византией (в качестве свадебного подарка на Русь была привезена Смоленская икона); через неё потомки Мономаха были связаны родством с византийскими императорами

Янка Всеволодовна — киевская княжна, дочь Всеволода I Миролюбивого, сестра Владимира Мономаха, посол в Византии, основательница первой на Руси школы для девочек (при Андреевском Янчином монастыре в Киеве); святая

Евпраксия Германская — дочь Всеволода I, императрица Священной Римской империи (вторая жена Генриха IV), ранее также графиня Штаденская; её браки помогли укреплению связей Руси с Германией (однако брак с императором закончился скандалом)

Никон Великий — один из основателей Киево-Печерского монастыря и его игумен в 1078—1088 гг.; основатель традиции летописания в Киево-Печерской лавре, один из составителей основы Начального летописного свода; святой

Ефрем Печерский — епископ Переяславский, советник князей Ярославичей, с ним связано введение на Руси Студийского устава и начало широкого почитания святого Николая; построил в Переяславле Михайловский собор и первую на Руси каменную баню; святой[17]

Шимон Африканович — первый ростовский ты́сяцкий, один из первых бояр-земевладельцев на Руси, построил первый каменный храм Киево-Печерской лавры, предок древнейших боярских родов (Шимоновичей, Вельяминовых)

Эпоха Святополка II (1093—1113) и Владимира II Мономаха (1113—1125)

Святополк II Скупой — князь Киевский, отразил крупнейшие в истории Руси вторжения половцев; при нём проведены первые съезды русских князей; построил первый русский храм с позолоченными куполами — Михайловский Златоверхий собор в Киеве; предок туровских князей

Олег Гориславич, Давыд и Ярослав Святославичи, Давыд Игоревич, Володарь и Василько — князья-изгои, примирились с Киевом и одержали совместную победу в 25-летней войне с половцами; предки новгород-северских, черниговских, муромо-рязанских, городенских и галицких князей

Владимир II Мономах — Великий князь Киевский, покоритель вятичей и главный организатор защиты Руси от половцев; при нём началась массовая колонизация Северо-Восточной Руси; построил мост через Днепр в Киеве; его правление — последний «золотой век» Киева; святой

- Гита Уэссекская.jpg

Гита Уэссекская — дочь последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона, жена Владимира Мономаха, мать 10 детей (из них 3 великих князя и 1 королева); возможно, умерла участвуя в Первом крестовом походе

Даниил Паломник — посетил Иерусалим вскоре после завоевания его крестоносцами, автор самой знаменитой на Руси книге о паломничестве в Святую Землю («Хождение игумена Даниила»); епископ Юрьевский при Владимире Мономахе

Борис Полоцкий — сын Всеслава I, основал город Борисов, способствовал основанию известнейшего белорусского монастыря (Спасо-Евфросиньевского); с ним связано создание Двинских (Борисовых) камней

Николай Святоша — первым из русских князей добровольно принял монашество[18], основал первую русскую монастырскую больницу и древнейшую надвратную церковь из сохранившихся на Руси; миротворец во время княжеских распрей, святой

Сбыслава и Предслава — дочери Святополка II, княгиня польская (жена Болеслава III Кривоустого, мать Владислава II Изгнанника) и княгиня венгерская (жена принца Альмоша, мать короля Белы II Слепого); их браки помогли надолго обеспечить мир Руси с Польшей и Венгрией

Никифор I Грек — митрополит Киевский, при нём наступил расцвет русской культуры, построен первый златоглавый храм, написана «Повесть временных лет», в основном завершено крещение восточных славян; один из первых русских писателей

Кукша Печерский — монах-проповедник, распространивший христианство на Брянщине и Верхней Оке, осуществил крещение вятичей (самого восточного и последнего некрещёного племени славян), святой мученик

Гюрята Рогович — посадник новгородский в 1110-х годах, при котором русские впервые (согласно летописи) начали собирать дань с племени печора на крайнем Северо-Востоке Европы и впервые достигли Урала (земель сибирского племени югра)

Ратибор Тмутараканский — боярин и воевода князей Всеволода I и Владимира II Мономаха на протяжении более чем 33 лет, киевский тысяцкий, последний посадник в Тмутаракани, герой войн с половцами, участник создания «Устава о резах»

Иоанн Печерский — летописец, игумен Киево-Печерского монастыря на рубеже XI-XII веков, предположительный автор Начального летописного свода, составившего основу «Повести временных лет» и Новгородской первой летописи; святой

Нестор и Сильвестр Летописцы — авторы «Повести временных лет» (первый дошедший до нас летописный свод), впервые изложили русскую историю в рамках мировой; Нестор — агиограф, автор «Чтения о Борисе и Глебе» и «Жития Феодосия Печерского»; святой

Пётр Новгородец — первый известный по имени русский архитектор-каменщик, построил Георгиевский и, вероятно, Богородице-Рождественский и Никольский соборы в Новгороде (старейшие сохранные храмы Древней Руси на территории РФ после Софии Новгородской)

Эпоха Мстислава I (1125—1132), Ярополка II (1132—1139) и Всеволода II (1139—1146)

- Мстислав Великий, икона.jpg

Мстислав I Великий — последний Великий князь единой Киевской Руси (на короткое время объединил всю Русь, включая Полоцк); до киевского княжения почти 30 лет правил в Новгороде; с ним связано появление на Руси Владимирской иконы, по его заказу написано Мстиславово Евангелие; святой

Христина Шведская — дочь короля Инге I Старшего, жена Мстислава I Великого, мать 10 детей (из них 2 великих князя, 1 великая княгиня, 2 королевы и 1 императрица); обеспечила длительный мир Руси со Швецией, местночтимая святая в Новгороде

Иван Войтишич — воевода князей Владимира Мономаха, Мстислава I Великого, Ярополка II и Всеволода II, командующий в последней войне Руси с Византией, в ходе которой взял ряд городов на Дунае (1116); участник похода на Полоцк при Мстиславе I (последнее полное объединение Руси в 1127 г.)

Ярополк II Безземельный — Великий князь Киевский, выдающийся полководец в правление его отца Владимира II и брата Мстислава I, герой войн с половцами, надолго обеспечил безопасность границ Руси; в его киевское правление, однако, «раздрася вся земля Русская»

Мальмфрида Норвежская — дочь Мстислава Великого, жена норвежского короля Сигурда I Крестоносца (посетил Киев, возвращаясь из Палестины), затем жена датского короля Эрика II Достопамятного, бабка норвежского короля Магнуса V

Ингеборга Киевская — дочь Мстислава Великого, жена датского принца Кнуда Лаварда, мать норвежской королевы Кристины и датского короля Вальдемара (Владимира) I Великого, разрушившего Аркону (воспитывала сына на Руси)

Всеволод «Пуд» Псковский — сын Мстислава Великого, князь в Новгороде и Пскове, основал первое русское купеческое братство «Ива́новское сто» («1-я гильдия», она же первая палата мер и весов на Руси), ввёл пуд как меру веса; святой

Евпраксия Византийская — дочь Мстислава Великого, жена Алексея Комнина, сына и соправителя византийского императора, её брак способствовал заключению мира с Византией, после которого больше не было русско-византийских войн

Ефросинья Венгерская — дочь Мстислава Великого, королева Венгрии, мать двух королей; обеспечила длительный мир Руси с Венгрией; умерла монахиней в Иерусалиме во времена Третьего Крестового похода

Павел Ладожанин и Иванко Стерженский — отец и сын, посадники в Ладоге и Новгороде; Павел возвёл первую тогда в стране полностью каменную Ладожскую крепость (1115); Иванко провёл первые известные на Руси гидротехнические работы (углубление русла Волги, 1133)

Нифонт Новгородский — первый епископ Новгородской республики, дипломат и миротворец, сохранил церковные связи с Киевом, развернул массовое каменное строительство в Новгороде и (впервые) во Пскове; участник интервью Кирика Новгородца; святой *

Антоний Римлянин — основал монастырь с первым в Северной Руси каменным монастырским храмом; при нём работали первый известный русский зодчий Пётр и первый русский математик Кирик Новгородец; от него сохранились древнейшие на Руси частные акты; святой

Всеволод II Ольгович Меч[19] — зять Мстислава Великого, силой захватил власть в Киеве, последний среди киевских князей смог объединить под своей властью бóльшую часть Руси; одержал победу над Польшей и последний раз расширил границу Руси на западе

Кирик Новгородец — первый русский учёный-полимат (математик, музыкант, историк, писатель), автор «Учения о числах»; первый русский «журналист», составил в форме интервью «Вопрошание Кириково», вошедшее в сборники толкования церковных законов

Владимир Галицкий — князь Звенигородский, Перемышльский и Галицкий, впервые объединил Галицкое княжество, при нём впервые на Руси началось белокаменное зодчество и написано Галицкое Евангелие (древнейшее точно датированное русское четвероевангелие)

Эпоха Изяслава II, Юрия I Долгорукого и Андрея I Боголюбского (1146—1174)

Изяслав II Хитрый — князь Киевский, при нём окончательно сформировалось древнерусское «казачество» (чёрные клобуки, охранявшие границы Руси); построил («исхитрил») первый на Руси палубный корабль; основатель династии волынских князей

Климент Смолятич — второй митрополит Киевский русского происхождения, «книжник и философ, каких в Русской земле ещё не бывало»; первый русский богослов-толкователь Библии, полемист и схоласт (участник интервью Кирика Новгородца) *

Агнесса Германская — дочь немецкого короля Конрада III Гогенштауфена, Великая княгиня Киевская (жена Изяслава II), мать двух великих князей, включая Мстислава II Половцебойцу, бабка князя Романа Галицкого, прабабка Даниила Галицкого

Юрий I Долгорукий — первый князь Суздальский, затем Великий князь Киевский; при нём началось возвышение Владимиро-Суздальской Руси; основано множество городов, в том числе Переславль-Залесский, Кострома, Городец, Звенигород, Дмитров и Москва

Святослав Северский и Владимир Рязанский — участники Московского съезда князей (первое упоминание Москвы в 1147 году); Святослав — первый выборный князь в Новгороде, окончательно подчинил Руси земли голяди в Подмосковье, Владимир — первый князь Рязанский

Георгий Шимонович — ростовский тысяцкий, более 50 лет был воспитателем, воеводой и наместником князя Юрия Долгорукого, сыграл ключевую роль в возвышении Ростово-Суздальской земли, герой походов на Волжскую Болгарию

Ростислав I Вечный — князь Смоленский на протяжении 40 лет и трижды Великий князь Киевский; положил начало расцвету Смоленской земли и династии смоленских князей; развернул массовое каменное строительство в Смоленске; святой

Святослав Ростиславич Воронский, Нежата Твердятич и Захарий Неревин — князь (сын Ростислава I) и посадники в Новгороде; после успешной обороны крепости Ладога разгромили шведов в битве на реке Вороной (1164), на 76 лет прекратив шведские вторжения

Мстислав II Половцебойца — князь Волынский, сын Изяслава II, соправитель Ростислава I, затем сам Великий князь Киевский; герой войн с половцами (разбил их в битве у Чёрного леса); впервые начал каменное строительство на Волыни

Кирилл Туровский — известнейший древнерусский духовный писатель (оставил наибольшее число произведений из всех домонгольских авторов), богослов, епископ Турова, общественный деятель, успешно противостоял попыткам раскола Русской Церкви; святой

София Датская — русская княжна, королева датская (регент), жена Вальдемара (Владимира) I Великого, мать двух королей (в том числе Вальдемара (Владимира) II Победоносного, основателя Таллина) и двух королев

Вальдемар I Великий — внук Мстислава I, король Дании и герцог Шлезвига (родился и воспитывался на Руси); разрушил в 1168 году Аркону (последний оплот славянского язычества), отец короля Вальдемара II Победоносного (основателя Таллина)

Андрей I Боголюбский — первый Великий князь Владимирский, строитель первой крепости в Москве; сделал Владимир столицей Суздальской земли и фактической столицей Руси; при нём построены Церковь Покрова на Нерли (красивейший храм Древней Руси) и Золотые ворота Владимира, святой

Иоанн II Новгородский — первый архиепископ в Новгороде и вообще на Руси, миротворец, помог спасти город от разорения суздальцами в 1170 году и заключить мир (чудо иконы «Богоматерь Знамение»); основал ряд храмов, святой покровитель Великого Новгорода

Глеб Верный Переяславский — сын Юрия I Долгорукого, князь Киевский в 1169-1171 гг. (наместник своего брата Андрея I Боголюбского), закрепил южную Переяславскую землю за родом владимиро-суздальских князей, обеспечив их лидерство на Руси; герой войн с половцами

Куфир Немчин[20] — зодчий императора Фридриха Барбароссы и князя Андрея Боголюбского, создатель стиля русской романики; построил Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, церковь Покрова на Нерли и княжеский дворец в Боголюбове

- Sadko Palekh.jpg

Сотко Сытинич — новгородский купец и благотворитель, строитель крупнейшей в XII веке новой каменной церкви в Новгородском детинце (храм Бориса и Глеба), прототип былинного купца-гусляра и сказителя Садко

Евфросиния Полоцкая — княжна, известнейшая русская монахиня; общественный деятель, миротворец, меценат и просветитель, основала ряд храмов и монастырей (включая Спасо-Евфросиниевский); святая, умерла в ходе паломничества в Иерусалим

Эпоха Михаила II (1174—1176) и Всеволода III Большое Гнездо (1176—1212)

Михалко II Изгнанник — князь Переяславский и Владимирский, дважды недолго был князем Киевским; в его переяславское[21] княжение впервые упомянут город Полтава; герой войн с половцами; окончательно перенёс столицу Ростово-Суздальской земли во Владимир

Всеволод III Большое Гнездо — Великий князь Владимирский, старшинство которого признали другие русские князья; при нём Владимиро-Суздальская Русь достигла своего расцвета; первый князь, чьё прижизненное скульптурное изображение дошло до нас

Рюрик Семикиевский — рекордные 7 раз был князем Киевским (на протяжении 38 лет с перерывами), при этом признал Всеволода III Владимирского в качестве старшего князя на Руси (ранее был также соправителем Святослава Грозного Киевского), герой войн с половцами

Мария Шварновна — чешская (по другой версии аланская) княжна, жена Всеволода Большое Гнездо, мать 12 детей (из них 4 великих князя), меценат, основала Успенский Княгинин монастырь (усыпальницу владимирских княгинь); святая

Святослав Грозный — князь Чернигова и Киева, долее всех занимал киевский престол в XII веке[22]; остановил последнюю крупную волну вторжений половцев, победив хана Кобяка (битва на Орели) и хана Кончака (битва на Хороле)

Ярослав Осмомысл — князь Галицкий на протяжении 35 лет, прославившийся своей мудростью; при нём начался экономический расцвет Галицкой земли, военное и торговое влияние которой достигло Дуная

Игорь Новгород-Северский и Всеволод Буй-Тур Курский — братья, князья пограничных со степью княжеств, герои многочисленных походов против половцев, главные персонажи «Слова о полку Игореве»

- 32-110-0244-1.Літописне місто Переяслав — столиця Переяславського князівства.jpg

Владимир Глебович Украинец — князь Переяславский, защитник русских границ от половцев, герой битв на Орели и Хороле; при нём впервые в летописи упоминается термин «украина» (пограничная земля); помог своему дяде Всеволоду III утвердиться у власти

Пётр Бориславич — киевский тысяцкий, боярин и дипломат при великих князьях Изяславе II и Мстиславе II, писатель, предположительный автор Киевской летописи и «Слова о полку Игореве»

Пётр Милонег — известнейший древнерусский зодчий, работал при дворе Рюрика Киевского, а также в Новгороде, Луцке, Турове, Овруче, Белгороде и Чернигове; летопись сравнивает его с библейским зодчим Веселиилом; вероятный автор Васильевской церкви (Овруч) и Пятницкой церкви (Чернигов)

Никифор II Грек — митрополит Киевский, миротворец, способствовал подчинению Киева Владимиру (признание старшинства Всеволода III); при нём начался последний расцвет культуры в Древнем Киеве, составлялась Киевская летопись, работал зодчий Пётр Милонег *

Иоанн II Ростовский — последний епископ единой Ростово-Суздальской епархии, духовник Всеволода III и его детей; при нём построен резной Дмитриевский собор во Владимире, основан Ризоположенский монастырь в Суздале, написан Владимирский летописный свод ; святой *

Юрий Грузинский — сын Юрия Боголюбского, князь в Новгороде; впоследствии царь Грузии, супруг царицы Тамары Великой; возглавлял грузинские походы на турок и Хорезм («страну парфян»), освободил от сельджуков бывшую армянскую столицу Двин

Роман Галицкий — князь Новгородский, Волынский и Киевский, герой войн с половцами, впервые объединил Галицко-Волынское княжество и основал династию галицко-волынских князей

Ярослав «Медвежья Голова» Новгородский[23], Михалко Степанич и Мирослав Несдинич — князь и посадники, при которых произошёл поход на шведскую столицу Сигтуну и был заключён первый договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами

Эпоха Константина I и Юрия II Всеволодовичей (1212—1238)

Константин I Мудрый — Великий князь Владимирский, собрал большую библиотеку и основал первое высшее учебное заведение в Северо-Восточной Руси — Григорьевский затвор в Ростове; впервые начал каменное строительство в Ярославле

Юрий II Китежский — последний домонгольский Великий князь Владимирской Руси, основал Нижний Новгород, начал покорение мордовских земель, погиб в битве на реке Сить с монголами; святой, по легенде, построил невидимый град Китеж

Матфей Грек — митрополит Киевский в период после захвата Царьграда латинянами (1204), восстановил связи Руси с греческой церковью (в Никее), начал сопротвление латинской экспансии в Прибалтике и Галиции, миротворец (примирил Киев с Всеволодом III) *

Святослав III Зодчий — брат Юрия II, полководец в походах на булгар, мордву и меченосцев, Великий князь Владимирский в 1246-1248 гг., архитектор («сам бе мастер» по летописи); построил Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, а также, вероятно, первые храмы Нижнего Новгорода; святой

Антоний Паломник — трижды архиепископ в Новгороде и первый епископ в Перемышле (ныне ППЦ); вывез из Царьграда множество реликвий во время разгрома города крестоносцами; сподвижник Мстислава Удатного в борьбе с венграми и Ливонией; святой

Симон Суздальский — первый епископ Владимиро-Суздальский, сподвижник Константина I и Юрия II; историк, один из авторов Печерского патерика (самого известного патерика на Руси); с ним связано основание Нижнего Новгорода и начало крещения мордвы; святой

Кирилл I Блаженный — митрополит Киевский, миротворец и дипломат, провёл первый известный церковный собор (собрание митрополита, епископов и духовенства) во Владимиро-Суздальской земле; при нём началось крещение карел и мордвы *

Гремислава Ингварьевна — русская княжна, великая княгиня польская (регент), мать короля Болеслава V Стыдливого и святой «королевы» Саломеи; поддерживала Даниила Галицкого в его войнах с венграми

Агафья Святославовна — русская княжна, дважды великая княгиня Польши, жена князя Конрада Мазовецкого (союзника Даниила Галицкого), мать 10 детей, в том числе двух князей Польши; бабка короля Владислава I Локетека и прабабка Казимира III Великого

Мстислав Удатный — князь новгородский и галицкий, крупнейший русский полководец начала XIII века, воевал с половцами и эстами, противостоял ливонским крестоносцам; отбил Галицию у венгров, сумел спастись в битве с монголами при Калке

Котян Сутоевич — половецкий хан, союзник Руси в битве на Калке и во время монгольского нашествия; при нём большинство половцев стали христианами, тесть Мстислава Удатного, прадед Александра Невского, отец венгерской королевы Елизаветы Куманской

Еремей Глебович и Всеволод Юрьевич — воевода и старший сын Юрия II, герои войн с Булгарией и мордвою (в ходе которых основан Нижний Новгород), командующие в битве под Коломной с монголами (где погиб Еремей Глебович и был убит сын Чингисхана Кулькан); Всеволод Юрьевич – святой

Эпоха Ярослава II Всеволодовича (1238—1246) и его сыновей (1248—1276)

Ярослав II Храбрый — Великий князь Владимирский и Киевский, одержал первую крупную победу над ливонскими рыцарями, восстановил русские города после Батыева нашествия; отбил Смоленск у Литвы, первым из князей ездил в Орду, погиб на обратном пути из Каракорума (столица Монголии)

Кирилл II Ростовский – епископ Ростовский и Ярославский на протяжении 32 лет; нашёл и похоронил павшего в битве на Сити князя Юрия II, восстановил разрушенные храмы после монгольского нашествия, крестил царевича Петра Ордынского; духовный писатель, святой

Ростислава-Феодосия Мстиславна — Великая княгиня Владимирская и Киевская, жена Ярослава II Храброго, дочь знаменитого полководца князя Мстислава Удатного, мать 12 детей, в том числе 5 великих князей (включая святого Александра Невского); святая

Кирилл II Великий — 40 лет возглавлял Русскую Церковь после монгольского нашествия, начал перенос митрополии из Киева во Владимир; основал Сарайскую епархию в столице Орды; один из авторов Галицко-Волынской летописи, при нём создана Кормчая книга (сборник церковных законов)

Спиридон Новгородский и Степан Твердиславич — новгородский архиепископ и посадник в 1230-е—1240-е гг., сподвижники Александра Невского, сумели объединить новгородцев для отпора немцам и шведам, на 150 лет закрепили Новгород за владимирскими князьями

Александр Невский — Великий князь Владимирский и Киевский, победил шведов на Неве и немцев на Чудском озере, герой войн с литовцами и Ливонией, заключил мир с Ордой, а также договор о границе с Норвегией и торговый договор с немцами; святой покровитель Руси и русского воинства

Александра Полоцкая — полоцкая княжна, жена Александра Невского, мать двух великих князей и святого Даниила Московского (прародителя московской княжеской династии); её брак помог сближению Полоцка и Владимиро-Суздаля в XIII веке; святая

Андрей Непокорный Суздальский — Великий князь Владимирский, затем князь суздальский; герой Ледового побоища, ездил со своим братом Александром Невским в Каракорум, заключил союз Владимира с Галичем; предок князей суздальских, нижегородских и шуйских

Константин Галич-Мерьский — сын Ярослава II, первый европеец, побывавший в столице Монголии Каракоруме (в качестве русского посла; вслед за ним его отец Ярослав II и братья Александр Невский и Андрей Суздальский также посетили Каракорум); первый князь Галич-Мерьский

Даниил Галицкий — князь Галицко-Волынский, отбил Галицию у венгров, спасся в битве с монголами при Калке; дольше всех русских князей сопротивлялся монгольскому завоеванию; при нём наступил расцвет Галицко-Волынской Руси; основал Холм и Львов, принял титул «короля Руси»

Василько Волынский — брат Даниила Галицкого, герой сражения под Ярославом с поляками и венграми (решающая битва войны за объединение Галицко-Волынского княжества), победитель в войнах с ятвягами и литовцами, временно подчинил себе великое княжество Литовское

Ярослав Ямской Тверской — предположительно, последний Великий князь Киевский и Владимирский одновременно; при нём на Руси появилась ямская почта (1266), с ним связано возвышение Твери, основатель династии тверских князей

Михалко Фёдорович Ладожанин — посадник новгородский, сподвижник Александра Невского, при нём началась выплата дани в Орду и заключён договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами; погиб в Раковорской битве

Далмат Новгородский — архиепископ; при нём Новгород начал платить дань Орде, что облегчило положение Владимирской земли; помог сбору новгородского войска на битву при Раковоре (1268); миротворец, святой

Василий Квашня Костромской — Великий князь Владимирский, миротворец, провёл первый церковный собор после Батыева нашествия (1274), с ним связано возвышение Костромы (где он правил 30 лет) и обретение Феодоровской иконы

Серапион Печерский — игумен Киево-Печерский в течение 25 лет после монгольского нашествия, позднее епископ Владимирский, духовный писатель; разработал идею ордынского ига как наказания за грехи, восстанавливал Киев после монгольского разорения

Роман Старый Брянский – князь Черниговский, основатель Брянского княжества, перенёс центр Чернигово-Северского княжества в Брянск после монгольского нашествия, защитил северские земли от захвата Литвой; основатель Свенского монастыря

Эпоха сыновей Александра Невского (1276—1304)

Дмитрий Переяславский — Великий князь Владимирский, положил конец экспансии Тевтонского ордена в битве при Раковоре (1268); одержал первую в истории Руси полевую победу над ордынцами (1285), основал каменную крепость Копорье

Лев Галицкий — князь Галича на протяжении 37 лет, в эпоху последнего расцвета Галицко-Волынской земли; присоединил Закарпатье и часть Польши; начал каменное строительство во Львове

Констанция Венгерская — дочь короля Венгрии Белы IV, жена князя Льва Галицкого, мать короля Руси Юрия I Львовича; её брак помог присоединить к Руси земли в Закарпатье (вокруг Мукачево)

Даниил Московский — первый удельный князь Московский, родоначальник московской линии Рюриковичей, присоединил Коломну, Можайск и Переяславль к Москве; миротворец во времена пика княжеских распрей, с него началось возвышение Москвы; святой

Ксения Тверская — жена Ярослава III Тверского, регент при своём сыне Михаиле Тверском; основала первый новый монастырь (Отроч) и первый каменный храм на Руси после монгольского нашествия (Спасо-Преображенский собор в Твери); святая

Агриппина Галицкая — первая полноценная московская княгиня, дочь Льва Галицкого, жена Даниила Московского, мать 10 детей, в том числе двоих великих князей московских и владимирских; союз с Галичем помог возвышению Москвы

Довмонт Псковский — литовский князь, перешедший на русскую службу, одержал множество побед над литовцами и тевтонскими рыцарями, герой битвы при Раковоре, построил Довмонтов город во Пскове; святой, прототип былинного богатыря Сухмана

Владимир Василькович Волынский — волынский князь, защитил Западную Русь от набегов племён ятвягов и литвы, основал город Каменец и построил ряд каменных башен для защиты русских границ

Алекса Градоруб — зодчий князя Владимира Васильковича Волынского, строитель городов и крепостей на Западной Руси в XIII веке, в том числе города Каменца и знаменитой Каменецкой башни (а также прочих волынских каменных башен)

Максим Владимирский — митрополит Киевский, перенёс церковную столицу Руси из Киева сначала в Брянск, а затем во Владимир (вместе с ним на север переехала южнорусская знать, что резко усилило Москву); дипломат и миротворец; святой

Измаил Сарский и Симеон Ростовский — епископы, примирившие русских князей на Владимирском съезде (1296), что позволило на 8 лет прекратить междоусобицы; Измаил — глава Сарайской епархии в столице Орды, играл большую роль в дипломатии и выкупе пленных

Андрей и Семён Климовичи — новгородские посадники в течении 30 лет (с перерывами), при них был отражён Третий шведский крестовый поход и разрушена шведская крепость Ландскрона в устье Невы; в Новгороде началось использование рубля

Московская Русь

Эпоха борьбы Москвы и Твери (1304—1328)

Михаил Тверской — впервые использовал титул Великий князь всея Руси, построил первый после нашествия каменный собор на Руси; одержал первую подробно описанную в летописях победу над ордынской конницей (Бортеневская битва); святой

Юрий Московский — князь Московский и Великий князь Владимирский (первый князь из Московской династии во главе Руси), впервые установил северо-западную границу со Швецией (Ореховский мир), основал первую русскую островную крепость (Орешек)

Пётр Ратенский — первый из митрополитов Киевских и всея Руси причислен к лику святых, перенёс митрополичью кафедру в Москву, сделав её духовным центром России; святой покровитель Москвы

Фёдор Бяконт — боярин при князьях Данииле, Юрии, Иване I и Симеоне; регент во время поездок князей в Орду; по гипотезе, построил древнейший каменный храм Подмосковья, прародитель старейших московских боярских родов, отец митрополита Алексия

Юрий І Галицкий — последний правитель объединённого Галицко-Волынского княжества в период его расцвета, возродил и начал регулярно использовать титул короля Руси

Давид Новгородский — архиепископ, строитель ряда храмов и монастырей, трижды примирил Новгород с Тверью (в его расчётах с Михаилом Тверским впервые по летописям применён рубль), способствовал союзу Новгорода и Москвы

Анна Кашинская — великая княгиня, жена Михаила Тверского, мать двух великих владимирских князей (и 4-х тверских), известнейшая деканонизированная (в XVII веке) и восстановленная (в начале XX века) русская святая

Александр Тверской — великий князь владимирский, при котором произошло крупнейшее в истории Руси антиордынское Тверское восстание; потеряв власть, бежал и стал князем во Пскове, но затем смог вернулся в Тверь

Протасий Фёдорович — первый московский тысяцкий, 60 лет служил князьям Даниилу, Юрию и Ивану I, строитель первых московских каменных храмов, организатор массовой миграции в Москву и Подмосковье

Эпоха Ивана I Калиты (1328—1340) и Симеона I Гордого (1340—1353)

Иван I Калита — князь Московский и Великий князь Владимирский, в его правление Москва впервые надолго обрела великое княжение и стала сильнейшим и богатейшим княжеством Северо-Восточной Руси, духовным и политическим центром русских земель

Феогност Грек — митрополит Киевский, дипломат и миротворец, при нём были построены первые московские каменные соборы; укрепил единство Русской Церкви, ликвидировав Литовскую и Галицкую митрополии; святой

Дмитрий Детько — галицкий боярин и воевода, последний фактический правитель Галицкого княжества, около 30 лет защищал его от притязаний Польши, Венгрии и Золотой Орды

Моисей Новгородский — дважды архиепископ в Новгороде, заключил договор о мире с Норвегией (1326), ликвидировал последствия Чёрной смерти в Новгороде в 1350-е гг., основал ряд храмов и монастырей, при нём написан древнейший сохранный русский летописный список; святой

Иван Смоленский — великий князь в Смоленске (правил там рекордные 46 лет), первым из князей Северной Руси окончательно прекратил платить дань Орде, после чего выдержал осаду Смоленска ордынскими войсками (1340)

Василий Калика — архиепископ Новгородский, меценат и миротворец, способствовал закреплению Новгорода за Москвой и стабильной выплате дани в Орду, финансировал крупнейшие стройки Новгорода (стены, храмы, мосты); автор «Послания о рае», иконописец, святой

Симеон I Гордый — первый из московских князей стал регулярно использовать титул Великий князь всея Руси, закрепил великое княжение владимирское за Москвою, основал Калугу; при нём Москва стала крупным центром ремёсел и искусств (производство бумаги, книг, икон, колоколов)

Константин Нижегородский — основал Нижегородско-Суздальское княжество, перенеся княжеский стол в Нижний Новгород; при нём начался расцвет Нижегородской земли, впервые со времён Батыева нашествия началось расширение границ Руси на восток

Любарт Гедиминович — литовско-русский князь, последний правитель единого Галицко-Волынского княжества, союзник Симеона I; более 40 лет вёл войну с Польшей за Галицию и Волынь, боролся за единство Русской Церкви и сохранение православия на Западной Руси

Андрей Кобыла и Мария Тверская — первопредок Романовых (а также Шереметевых и ряда других боярских и дворянских родов) и жена Симеона I, которую боярин Кобыла привёз из Твери; этот брак позволил прекратить 40-летнюю вражду Москвы и Твери

Фёдор Данилович Ахмыл — рекордные 6 или 8 раз избирался новгородским посадником; при нём был отражён Четвёртый (последний) шведский крестовый поход и была построена каменная крепость Орешек в истоке Невы

Шелога и Илия Борисович — первые посадники автономной Псковской республики (вскоре перешедшей под покровительство Москвы); Шелога построил каменную крепость Изборск; Илия — герой войны с Ливонией и обороны Изборска

Эпоха Ивана II Красного (1353—1359) и Дмитрия Донского (1359—1389)

Иван II Красный — князь Московский и Великий князь Владимирский и всея Руси, начал восстановление страны после эпидемии чумы («Чёрной смерти»); создал пограничную сторожевую службу на южных рубежах Руси

Дмитрий Суздальский — Великий князь Владимирский, князь Суздальский, начал строить белокаменный Нижегородский кремль, заключил союз с Дмитрием I и навсегда отдал Владимирское княжение Москве; при его дворе написана Лаврентьевская летопись

Ульяна Литовская — тверская княжна, жена великого литовского князя Ольгерда, мать 16 детей, в том числе Ягайло (основателя польской династии Ягеллонов); сыграла большую роль в распространении православия в Литве, построила ряд храмов и монастырей в Витебске и Вильно

Алексий Чудотворец — митрополит Киевский, правил Москвой при юном Дмитрии Донском, основал каменный Московский Кремль; провёл киновийную реформу, сделав русские монастыри крепостями и форпостами государства; святой

Сергий Радонежский — основатель Троице-Сергиевой лавры, с него началась эпоха расцвета русского монашества — монастырская колонизация Руси; способствовал сбору единого русского войска на Куликовскую битву; святой покровитель России, монахов и космонавтов

Александр Абакунович и Степан Ляпа — новгородские воеводы, ушкуйники, открыли реку Обь и обследовали 1000 км её течения от устья до Иртыша, основали первое русское поселение в Сибири (Ляпин городок) *

Дмитрий I Донской — Великий князь, объединил Московское и Владимирское княжества, построил первый каменный кремль в Москве, начал чеканку монеты (конец безмонетного периода на Руси), победил золотоордынцев в Куликовской битве (1380); святой

Дмитрий Боброк Волынский — полководец и главный советник Дмитрия Донского, возглавил успешный булгарский поход русских князей, благодаря которому у России появилась артиллерия (1376); ударом засадного полка решил исход Куликовской битвы

Владимир Храбрый — герой Куликова поля; двоюродный брат Дмитрия Донского, с его отказа от престола начался переход от лествичного права к прямому престолонаследию; оборонял Москву от нашествия Едигея в 1408 г.

Олег Рязанский — известнейший из рязанских князей, 52 года правил Рязанью, сделал Переяславль-Рязанский столицей княжества; нанёс первое крупное поражение Орде на юге Руси (битва у Шишевского леса 1365 г.); заключил вечный мир и союз с Москвой (1387)

Андрей и Дмитрий Ольгердовичи — братья, литовско-русские князья (княжили в Полоцке и Брянске), союзники Дмитрия Донского и герои Куликовской битвы; Андрей трижды избирался князем в Пскове; погибли в битве на Ворскле с Золотой Ордой (1399)

Дионисий Суздальский — митрополит Киевский, способствовал объединению Москвы и Нижнего Новгорода; привёз из Византии величайшую родовую святыню московских князей; при нём создана Лаврентьевская летопись (древнейший список «Повести временных лет»); святой

Григорий Пушка — боярин Дмитрия I, предок Пушкиных; предположительно, первый артиллерист России (первые пушки-тюфяки появились в Москве именно при Дмитрии Донском); по легенде, основатель будущего города Пушкино[24]

Стефан Пермский — миссионер, первый епископ Пермский, создатель пермской азбуки и креститель народа коми, начал присоединение пермских земель к Москве, основал первые храмы на территории нынешней Республики Коми; равноапостольный святой

Евдокия Московская — жена Дмитрия I, мать Василия I и его соправительница; помогла объединению Москвы и Нижнего Новгорода, основала множество храмов, включая Вознесенский монастырь (усыпальницу московских великих княгинь и цариц); святая

Эпоха Василия I (1389—1425)

Василий I Осторожный — первый по титулу Великий князь Московский, первый наследовал трон по принципу первородства (от отца к сыну, а не к брату); удвоил территорию Московского княжества, присоединив Нижний Новгород, Муром, Вологду, Устюг и земли коми[25]

Киприан Болгарин — митрополит Киевский, первый из лидеров Русской Церкви начал борьбу с Ордой, способствовал распространению исихазма на Руси и расцвету искусства (в его время работали Лазарь Серб, Феофан Грек, Андрей Рублёв); святой

София Литовская — дочь великого литовского князя Витовта, жена Василия I, первая Великая Княгиня Московская, регент при своём сыне Василии II, обеспечила длительный мир с Литвой, в возрасте 80 лет обороняла Москву от ордынцев

Савва Сторожевский — второй игумен Троице-Сергиева монастыря, основал Успенский собор на Городке (который расписал Андрей Рублёв) и Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде (первый русский монастырь со статусом лавры); святой, «покровитель царей»

Лазарь Сербин — сербский монах, придворный инженер Василия I, установил в 1404 г. первые башенные часы в Москве, украшенные механической фигурой человека (отбивающей каждый час в колокол), известнейший переселенец на Русь с Балкан после битвы на Косовом поле ***

Никон Радонежский — ученик Сергия Радонежского, третий игумен Троице-Сергиева монастыря, восстановил его после нашествия Едигея и построил там первый каменный храм — Троицкий собор (для которого Андрей Рублёв написал знаменитую икону «Троица»); святой

Анна Московская — дочь Василия I, «младшая императрица» Византии, жена византийского императора Иоанна VIII Палеолога; её брак укрепил союз Руси с Царьградом и стал примером для брака Ивана III с Софьей Палеолог

Фёдор Кошка и Иван Кошкин — отец и сын, предки Романовых, бояре, казначеи и дипломаты при Дмитрии I и Василии I, главные советники Василия I; много лет успешно откупали Русь от ордынских набегов

Василий Кирдяпа — суздальский и городецкий князь, герой войн с Булгарским улусом; совершил первый русский поход на Казань; отказался от прав на Нижний Новгород, перешедший к Москве; родоначальник князей Шуйских

Кирилл Белозерский и Ферапонт Можайский — основали Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, положив начало монастырской колонизации Русского Севера и закреплению этого региона за Москвой; святые

Фотий Монемвасийский — митрополит Киевский, в последний раз восстановил единство Русской Церкви (в эпоху Московской Руси), ликвидировав Литовскую митрополию; святой

Арсений Коневский, Сергий и Герман Валаамские — основали Коневецкий и Валаамский монастыри на островах Ладожского озера; положили начало христианизации Северной Карелии и способствовали её освоению русскими; святые

Эпоха Василия II Тёмного (1425—1462)

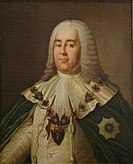

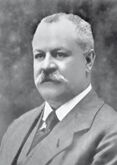

Василий II Тёмный — Государь и Великий князь всея Руси, по итогам войны Золотого пояса окончательно утвердил прямое престолонаследие и укрепил центральную власть (отменив большинство уделов); начал присоединение Новгорода к Москве; при нём Русская Церковь стала независимой

Мария Боровская — Великая княгиня Московская, жена и соправительница Василия II Тёмного (в период после его ослепления); правнучка боярина Фёдора Кошки (предка Романовых); мать Ивана III Великого

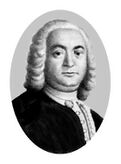

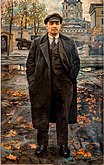

Юрий Звенигородский — брат Василия I, дядя Василия II, князь в Звенигороде и Галиче, глава крупнейшего русского похода на Булгарию и Орду (1399), дважды стал великим князем в ходе войны Золотого пояса, при нём на московских монетах впервые появился Георгий Победоносец (герб Москвы)

Анастасия Киевская — сестра Василия II, княгиня Киевская (жена князя Олелько); её брак укрепил мир Москвы с Литвою; помогла Василию II отстоять престол в войне Золотого пояса; мать последнего киевского князя Семёна Олельковича и Евдокии Олельковны — жены господаря Молдавии Стефана III Великого

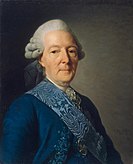

Юрий Мстиславский — литовско-русский князь, выборный князь в Новгороде и Смоленске, при нём был построен каменный Новгородский детинец; командовал смоленским полком в Грюнвальдской битве (1410), родоначальник князей Мстиславских

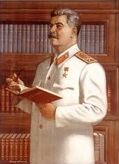

Иона Московский — первый автокефальный (независимый от Константинополя) митрополит Русской Православной Церкви (которая в 1448 г. отвергла Ферраро-Флорентийскую унию с Римом); сыграл большую роль в централизации власти в Московском государстве, святой

Зосима, Савватий и Герман Соловецкие — основатели Соловецкого монастыря на Белом море (1429) — знаменитейшего из северных монастырей России, сыгравшего большую роль в освоении Севера; святые

- Василий Косой-Оболенский.jpg

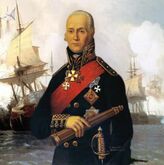

Василий Косой Оболенский — воевода Василия II, разгромил ордынцев в лыжной битве на реке Листани (1443, первое сражение с участием казачества); победил в решающем сражении войны Золотого пояса под Галичем-Мерьским (1450)

Макарий Желтоводский-Унженский — основал несколько монастырей на восточных границах Руси, в том числе Желтоводский Макариев монастырь (1434), чем способствовал распространению христианства в Поволжье; святой

Евфимий II Новгородский — архиепископ, при нём построен каменный Владычный двор (1433), завершено строительство каменного Новгородского кремля, построена первая новгородская часозвоня; миротворец, последний раз примирил Новгород с Москвою; святой

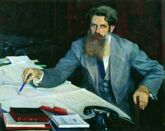

Фёдор Басёнок и Иван Стрига Оболенский — воеводы Василия II и Ивана III, одержали ключевые победы в междоусобной войне Золотого пояса (1425–1453), положили начало присоединению Новгорода к Москве (битва под Русой 1456 г.)

Касим-хан — казанский царевич (сын первого казанского хана Улу-Мухаммеда), перешёл на московскую службу при Василии II и положил начало сословию служилых татар в России (первый правитель Касимовского ханства, вассального Москве)

Эпоха Ивана III Великого (1462—1505)

Иван III Великий — Государь и Великий князь всея Руси, первый де-факто царь[26] России; основал поместное войско, объединил Москву и Новгород, собрал вокруг Москвы бо́льшую часть русских земель и сделал её «Третьим Римом», положил конец зависимости Руси от Орды

Анна Рязанская — сестра Ивана III (дочь Василия II), великая княгиня рязанская, дважды была регентом (при своём сыне и внуке), правила Рязанью 37 лет; способствовала расцвету и расширению Рязанской земли и будущему её подчинению Москве

София Палеолог — вторая жена Ивана III, племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога; вслед за нею в Россию прибыло множество греков и итальянцев (дипломатов, учёных и зодчих); мать 12 детей, в том числе Василия III Строителя

Иван Гвоздь Патрикеев — воевода и ближайший советник Ивана III в течение полувека, московский наместник в течение 30 лет, впервые подчинил Москве Вятку (1458), составитель Судебника 1497 года (первый свод законов объединённой России)

Иван Фрязин – монетный мастер и дипломат, сосватал в Риме невесту Софью Палеолог для Ивана III; с него начался массовый приезд итальянцев и римских греков на русскую службу; дядя зодчего Антона Фрязина

Фёдор Пёстрый Палецкий — воевода, при Василии II окончательно разрушил Булгар (столицу Волжской Булгарии), при Иване III присоединил к России земли коми (Пермь Великую); второй командующий в ходе войны за присоединение Новгорода в 1471 году

Даниил Холмский — главный полководец Ивана III, присоединил Новгород в ходе двух войн, фактически руководил обороной Руси во время стояния на реке Угре в 1480 году (окончательное свержение ордынского ига); впервые подчинил Казань Руси (1487)

Данияр Касимовский — глава служилых татар при Иване III, хан Касимовский в 1469—1486 гг. (сын Касим-хана), участник присоединения Новгорода в двух походах (1471 и 1477 гг.), герой битвы на реке Шелонь

- Ushkuinik.jpg

Константин Юрьев — известнейший воевода вятских ушкуйников, в 1471 году совершил успешный поход по рекам Вятке и Волге на ордынскую столицу Сарай, что отвлекло Большую Орду во время присоединения Новгорода к Москве

Геронтий Московский — митрополит всея Руси в 1473-1489 гг., при нём построен современный Успенский собор в Москве (последний крупный белокаменный храм), началось строительство храмов из кирпича (Благовещенский собор и церковь Ризоположения); святой

Василий Ноздроватый Звенигородский — воевода и дипломат, герой войн с Казанью и Ордой, вместе со служилым крымским ханом Нур-Девлетом взял Сарай — столицу Орды (пока хан Ахмат стоял на Угре); участвовал в разгроме последнего хана Большой Орды Шейх-Ахмеда (1502)

Андрей Меньшой и Иван Молодой — младший брат и старший сын Ивана III, руководители русского войска в стоянии на Угре (окончательное свержение ордынского ига); Иван Молодой — прототип сказочного Ивана-царевича, соправитель Ивана III на протяжении 20 лет

Ярослав Оболенский, Иван Булгак Патрикеев, Василий Китай и Василий Бледный Шуйские — воеводы, наместники в Новгороде и Пскове в период после присоединения Новгорода к Москве, одержали победу в войне с Ливонией (1481); Иван Булгак – предок Булгаковых и Голицыных

Аристотель Фиораванти — зодчий, монетный мастер и военный инженер; строитель Пушечного двора и Успенского собора в Москве (главный храм Московской Руси), командующий артиллерией при Иване III, автор генерального плана стен Московского кремля (крупнейшая в мире средневековая крепость)

Антон Фрязин Джиларди — зодчий и дипломат итальянского происхождения, русский посол в Венецию; начал постройку краснокирпичного Московского кремля, возвёл первые из сохранившихся доныне кремлёвских башен — Тайницкую и Водовзводную

Павел Фрязин Дебосис — пушечный мастер, отлил в 1488 году в Москве первую русскую супер-пушку «Павлин» весом 1000 пудов (16,4 тонны) и калибром около 550 мм (первая «Царь-пушка»)

Пётр Фрязин Солари и Марк Фрязин Руффо — строители основных башен Московского кремля (Спасской, Боровицкой, Никольской, Арсенальной) и Грановитой палаты – парадного зала дворца Ивана III; Солари первый назван в русских летописях «архитектоном»

Мануил Илариев, Андрей Петров и Василий Иванов Болтин — открыли в Печорском крае месторождение закамского серебра и устроили там первые в истории России серебряные и медные рудники с первым медеплавильным заводом (Цилемские рудники) *

Фёдор Курбский и Иван Салтык-Травин — воеводы, впервые покорили Югру Москве, возглавив первый поход русского войска через Северный Урал в Сибирь (1483); Салтык-Травин — герой войн с Казанью, командир судовой рати при окончательном присоединении Вятки (1489)